概要

なぜなぜ質問ではなく

私たちは、何か悪いことが起こると「なぜだ」とか「原因を探せ」と考えます。きっと理由があるはずだ、必ず因果関係があると。そしてそれに縛られます。

これは人類が生きるための知恵だったのに違いありません。ある人が苦しんだ末に死んでしまった。「なぜ」を探すことでその直前に食べたもののせいだったことがわかる。それを食べないことで死なないで済むようになった。体験を生かして生き延びてきたのです。同じようなことがいっぱいあったにちがいありません。

ところがやりすぎが起こってしまいます。病気の原因がどうしてもわからない。これは魔女のせいに違いない。魔女裁判をしなければならないとかのように。

今でも、「なぜ」の過ちは起こります。

『日経トップリーダー12月号』「日本一の二軍監督白井一幸の育つ言葉」からです。

私たちは失敗したときに、つい「なぜ俺は失敗したんだろう」「なぜ同じミスを俺は重ねているんだろう」となぜなぜ質問を繰り返してしまいがちです。しかし、 なぜなぜ質問の先には責任追及があります。なぜなぜと相手を責めたり、自分を責めたりしてしまいます。必要なのは、なぜなぜ質問ではなく受容です。そして、こういう質問に変えていくのです。「今回の失敗から学んだことは何だろうか」「次に成功するために何かできそうなことはあるだろうか」と。(以上)

「なぜ」という疑問は、人類が生き残る方法を見つけるために生まれたはずです。つまり、「なぜ」よりも大切なことは、「何をすればいいのか」のはずです。

『経済がわかる論点50 2023』

みずほリサーチ&テクノロジーズ 東洋経済 229頁 1800円(税別)

今年も残りわずかとなりました。そして来年がもうすぐです。どんな年になるのでしょうか?みずほさんの予測を簡単に見ていきましょう。

国内景気:成長継続

2023年もサービスを中心にプラス成長継続を予測する。コロナ禍の影響が長引くなか、日本はこれまで経済活動の回復が遅れてきたが、逆に言えば、その分回復余地が残されている。個人消費の15%程度を占める対人サービス消費が(リベンジ消費とまではいかなくても) コロナ禍前の水準を取り戻すだけでも、2022年から2023年にかけてGDPを2%以上押し上げる効果が期待できる。インバウンドについても、 本格回復は中国のゼロコロナ政策解除後の2023年後半以降を見込むが、 インバウンドの受入拡大にともない、サービス業を中心に経済活動を押し上げるだろう。

雇用:増加傾向が継続

景気改善に伴い正規雇用の増加傾向が継続し、対面型サービス業等の非正規雇用の持ち直しがより明確になる見通し。インバウンドの受入拡大も押し上げ要因となる。一方、労働供給が増えにくくなる。企業の業務自動化・省力化の動きから、雇用者数の増加ペースは緩やかであるとみられる。

賃金:緩やかに上昇

賃金については、景気改善が続くなか、労働需給の引き締まりや人への投資強化の流れを背景に、緩やかに上昇するとみられる。賃金が本格的に上昇するためには、汎用性があり、 多くの企業で通用する 「ポータブルスキル」を高めるような人的資本投資の増加や、年齢だけではなく成果や能力を重視した給与・処遇体系への転換により、賃金上昇を伴う前向きな転職を実現できるように支援することが重要であると考える。

金融:日銀路線に大きな変更なし

2023年も金融緩和からの転換の環境が整う 「出口」 の兆しは見えそうにない。また、現行金融緩和を支持する路線を大きく変更するような動きが見られなかったことから、次期総裁に誰が任命されても黒田総裁が進めてきた路線を継承するものとみられる。

為替:円高・ドル安に

・円金利:低位で推移

日銀は現行の金融政策を変更できず、YCC(イールドカーブ・コントロール:長短金利操作)のもと、円長期金利は低位で推移するだろう。しかし、米金利は、米国の景気後退が見込まれ金利はさがるだろう。

・サービス収支:赤字幅縮小

サービス収支についても、6月から入国制限が緩和されたため、先行きインバウンド需要の回復により赤字幅は縮小していくとみられる。 2022年後半以降、 経常収支の黒字幅は再び拡大しよう。日米金利差の縮小、 経常収支の改善から過度な円売りも徐々に剥落するとみられる。

メタバース:普及へ

2021年10月にFacebook, Inc.が社名をMeta Platforms, Inc.に変更したのをきっかけにメタバースという言葉が一気に広まった。メタバースには定まった定義はないが、ここでは、「誰もがフィジカルの世界と同等のコミュニケーションや経済活動を行うことができるオンライン上のバーチャル空間」とする。

2023年は、ますます目が離せなくなる。

2023年四字熟語

ネットで見つけた「四字熟語で誓う新年の抱負」をご紹介します。2023年、どんな年にしますか?四字熟語で表現してみませんか?どんな大きな課題があっても「泰然自若」、眼前に暗雲立ち込めても「前途洋洋」を信じる、とか。

・心機一転(しんきいってん)

あることをきっかけとして、すっかり気持ちがよい方向に変わること。また、変えること

・悠々自適(ゆうゆうじてき)

俗事にわずらわされず、のんびりと心静かに、思うままに過ごすこと

・泰然自若(たいぜんじじゃく)

周囲に振り回されず、堂々と落ち着いていてどんなことにも動じないさま

・一期一会(いちごいちえ)

あまたの出会いが待っている。一生に一度だけの機会。生涯に一度限りであること。生涯に一回しかないと考えて、そのことに専念する意

・前途洋々(ぜんとようよう)

未来は明るい、期待を込めて。今後の人生が大きく開けていて、希望に満ちあふれているさま

・七転八起(しちてんはっき)

立ち向かう、きっとうまくいく。何度失敗してもくじけず、立ち上がって努力すること

・不言実行(ふげんじっこう)

目標に向かって突き進もう。あれこれ言わず、黙ってなすべきことを実行すること

・不撓不屈(ふとうふくつ)

くじけてしまう私にピリオド。強い意志をもって、どんな苦労や困難にもくじけないこと

・一念発起(いちねんほっき)

なし遂げる、これまでとは違う。それまでの考えを改め、あることを成し遂げようと決意し、熱心に励むこと

岡山県金融経済月報11月4日

日本銀行岡山支店

世の中の動きはますます複雑になっている気がします。岡山の景気はどうなのでしょうか?日銀の情報をご紹介します。

(1)最終需要

・個人消費は、緩やかに増加している。

・百貨店・スーパー売上高は、緩やかな増加。

・乗用車販売は、供給制約の影響から足踏み状態が続いている。

・家電販売は、横ばい圏内の動き。

・主要観光地は、回復している。

・設備投資は、増加している。

9月短観調査における 2022 年度の県内企業の設備投資額(全産業)は、増加計画となっている。

・住宅投資は、高めの水準で推移。

・公共投資は、一部で弱めの動き。

・輸出は、名目ベースで増加している。

(2)生産

県内主要製造業の生産は、緩やかに増加している。

(3)雇用・所得

労働需給は引き締まり傾向が強まっており、雇用者所得は緩やかに改善している。

(4)物価

消費者物価(岡山市、生鮮食品を除く総合)の前年比は、2%台半ばとなっている。

(5)倒産

9月の企業倒産(負債総額 10 百万円以上)をみると、倒産件数は前年と同数となったが、負債総額は前年を下回った。

(6)金融

県内実質預金、県内貸出は、緩やかに増加。貸出約定平均金利緩やかな低下傾向。

『「説明が上手い人」がやっていることを一冊にまとめてみた』

ハック大学ぺそ著 アスコム 237頁 1400円(税別)

著者は、ハック大学 ぺそ。 主にYouTubeチャンネル「ハック大学」を通じて、仕事術、 キャリア戦略などビジネスに役立つ情報を発信。チャンネル登録者数は25万人を超える。チャンネルにアップされた動画のなかでも、説明に関する動画は人気のコンテンツです。

本書には、説明を上手くするための方法が記載されています。簡単にご紹介します。

★著者が実際に試してみて使えなかった説明法。

・ロジカルトーキングで理路整然と伝える

・相手に思いが伝わるように熱意を込める

・必ず結論から端的に話す

・相手の話をさえぎらないように相槌を打ち続ける

・相手が理解しやすいようにまずは詳しい状況説明をする

・上司が判断しやすいように起きたことを時系列で話す

・モレがないように知っていることは全て話す

★相手が何を知りたがっているか

・いくら立て板に水で話をしたところで、通じないものは通じません。通じるために大事なことは「私が何を伝えたいか」ではなく「相手が何を知りたがっているか」なのだ。それが理解できると、何を話せばいいのか、会社や業界の何を調べておけばいいのか、どんな話を準備するといいのかが逆算できる。

★説明の4ステップ:PREP

①Point:結論

②Reason:その結論にいたる理由

③Example:理由の具体例、根拠

④Point:結論

慣れないうちは意識して実践する必要があるが、やがて身についてクセになり、自然に結論から話せるようになる。

★1分以内で話す

短く話すはビジネスシーンでは鉄則。短くの目安は1分以内。話を短くするには、情報をバッサリ切り落とさなければいけない。不足ではないのか。心配はない。不足の場合は相手から質問してくる。

★大枠からピンポイント

相手が何の話かが分からないままピンポイントで話を進めても、相手は理解できない。急に具体的な話をピンポイントで始めても、相手はまず受け取れない。全体のストーリーの中でその話がどの位置にあるのか、どのくらいの重要性があるのかがわからないからだ。かといって、ずっと概念的な話ばかりを続けるわけにもいかない。その際にうまく進めるコツは、「抽象(ざっくりした大枠)から具体へ」という流れを守ること。さらに、「抽象→具体」と展開した流れを再び「抽象」に戻し、いわば往復することで、説明力をフックにして考える力までアップする。

★話の脱線を防ぐ「シェアの法則」

説明を始めた後、展開が脱線してしまうことがある。実はこれ、説明を始める段階で手を打つだけで、かなりの確率で回避できる。これから説明するテーマをシェアするのだ。

・説明の冒頭ではっきり「宣言」する

「今日は○○の件について承認をいただくためのご説明をします」

確認なのか報告なのか相談なのか提案なのか、明確にしておくことです。

いかがでしたか?使えそうなものはありましたか?

ベター

アメリカの医師が書いた医学エッセイ(『医師は最善を尽くしているか BETTER』ガワンデ著)のあとがきに面白いことが書いてありました。誰にでも使えるし、仕事でも役にたつと思いますので紹介します。

医師は時間に追われることが多く、患者の診療においても機械的に処理をしてしまうことが多い。歯車の一つになってしまっている。それでは、医学の進歩につながらない。そうならないためには、次の5つのことに気をつけよう。それは、聞く、話し合う、数える、書く、変えるだ。

①聞く

忙しくて、診察のこと以外に話す時間などないかもしれないが、聞くことが大切だ。病気に関係のないことを聞くことで、歯車のコマから一歩離れることができる⇒仕事では:商品、サービスのことばかりではなく、仕事に関係のないことを話すことによって、人間としてのつながりが深まる

②話す

不満を言いたいことがあるかもしれない。しかし、そんなときは、不満の対象となっていることを改善するためにどうすればいいのかを話し合うようにする。

③数える

例えば、手術中に患者の体内に忘れたものの数を数える。そうすることによって、忘れ物が減る⇒仕事では:仕事で起こった一定の失敗の数を数え、改善につなげる。

④書く

自分で思っているよりも、あなたは多くの価値あることを知っている。それを周りに伝えなさい。

⑤変える

従来の型にとらわれず、安心できる方法、やり方から離れ、新しいことをやってみる。

円安

『ニューズウイーク日本版』(10・11)に超円安時代という特集がありました。簡単にご紹介します。

★円安の要因は複合的

日米金利差の他に円安の要因には次のようなものがある。

・輸入物価の上昇による貿易赤字の拡大

・日本の国際的な地位低下に伴う安全資産としての円ニーズの低下

★ULC(ユニット・レーバー・コスト)

どの国で製品を製造するのが最もコストが安いのかを示す指標の1つ。生産が国内にもどるかどうか長期的に見た場合の目安は1ドル=150円。生産が国内に戻れば、輸出が増加し、実需の円買いも復活するので、円安が止まる可能性が見えてくる。

★来年4月に日銀黒田総裁退任。それに伴い新総裁が金利の見通しを変更した場合には、トレンドが転換する可能性もある。しかし、以前のような大幅な円高になるシナリオは考えにくい。円安が継続する可能性が高い。

★円安⇒物価上昇⇒金利上昇:円安が進むと輸入物価の上昇を通じて国内物価にも上昇圧力がかかるため、インフレを誘発しやすい。また、円安と物価上昇が同時に進むということは、長期的には金利も上昇することを意味している。円安とインフレが長期化した場合、最終的には副業などを通じて世帯収入を増やす努力も必要となってくる。

★超ドル高は、グローバルな景気後退の懸念要因になる:超ドル高は世界経済に影響する。①アメリカ以外の国でインフレになる。②対外債務がドル建てであるため、低所得国の財政状況悪化。③アメリカの貿易赤字の拡大。④保護主義の促進。⑤ユーロ圏における金利上昇圧力⇒多額債務国への圧力増加。

『マンガでわかる!気分よく・スイスイ・いい方向へ「自分を動かす」技術』

ゆうきゆう著

三笠書房 172頁 1200円(税別)

著者は、精神科医でマンガ原作者。ゆうメンタルクリニックなどの総院長。Twitterのフォロワーは30万人を超えるそうです。スーパーメソッドという名前の43の項目からできていて、各項目にはマンガが載っています。マンガを読むだけである程度わかりますし、実用的な本だと思います。いくつか内容をご紹介します。

★重要なのは「全力の1回」より「小さな習慣」

何かを達成したいときに大切なことは、達成するために必要な「習慣を始めよう」と考えること。1回だけ何かを全力でやるというのは、大きな成果に結びつかない。重要なのは「積み重ね」だ。

★目標は「失敗するのが難しい」くらいに小さく

目標は立てても続けられない要因として、目標とする量が多すぎることがあげられる。例えば、「1日10頁参考書を終わらせる」などの目標は、一見立派で素晴らしいのだが、ほぼ確実にどこかで挫折する。続けるために重要なことは、「目標を小さく小さく設定する」ことだ。「失敗する方が難しい目標」を設定するのだ。「小さな目標」を提唱したのは、アメリカでやる気の研究をしているスティーヴン・ガイズという人物。彼は「体を鍛えたい」という目標のために、「1日1回、腕立て伏せをする」ということを設定した。そして継続した。これがもし「1日100回」だったら、継続できなかったはずだ。

★小さな目標はスタートになる

早朝ランニングを長年続けている人にその秘訣を尋ねたところ、「とにかくランニングシューズを履くことだけを目標にしている。それで気が乗らなかったら走らないでいいと決めた。結局走ってしまう」

★「その仕事、できない理由」は無限にある

仕事が手につかないとき、そのできない理由にしばられてはいけない。いろいろなできない理由は、後付けであり、錯覚であることが多い。そこで、「ただ単にその仕事をやりたくないのでは?」と考えてみることが重要。そして「とにかく1歩だけ進む」。「理由はそれとして、仕事をしよう」、「まずは、1分だけ仕事をしてそのあとに考えよう」と切り替える。

★「良い習慣を1つ身につける」だけで人生が好転する

「規則正しい生活をしよう!」とか「充実した1日を過ごそう!」とか「健康的な食事をしよう」とか思い立つことはいいことだ。しかし、完璧な1日を過ごそうとすると、結果的に「何もできず、すべてが中途半端」になってしまいがちだ。それよりは、「とにかく1つだけでいい」と考えそれだけに集中する方がずっと効果的だ。内容は何でもいいので、「1つの良い習慣」を続けるのだ。

★悪口に注意

ある実験で、被験者に「悪口を言っている人」の映像を見せ、その人の印象についてアンケートを取った。多くの人が「能力が低い」「性格が悪い」と評価した。つまり悪口を言う人の評価は低い。

以上ご紹介しました。私には役にたつものばかりです。みなさんには、いかがだったでしょうか?

Withコロナに向けた政策の考え方

(令和4年9月8日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定:検索?Withコロナに向けた政策の考え方)

政府のコロナ対応について、案外きっちりと知られていないように感じますので、ここで一部ご紹介します。

陽性者の自宅療養期間(現在:有症状1 0日間、無症状7日間)

① 全数届出の見直しは行うが、引き続き、法律(感染症法44条の3)に基づき、陽性者に対する外出自粛要請を行う。

② 新たな段階への移行に向けて、科学的エビデンス、欧米のルール(米国5日間、英国5日間、仏国7日間(ワクチン接種者の場合で一定の条件を満たせば5日間))、専門家等の意見も踏まえ、自宅療養期間を短縮する。( 9月7日適用)

有症状者 発症から10日間 ⇒ 7日間(現に入院している場合等は10日間)

無症状者 検体採取から7日間

⇒ 検査キットによる検査で5日間経過後に解除(検査を受けない場合は7日間)

※有症状の場合には 10日間、無症状の場合には 7日間は引き続き、自身による検温、高齢者等重症化リスクのある者との接触や感染リスクの高い行動を控えるよう要請する。

③ 陽性者について、症状軽快から24時間経過又は無症状の場合には、自主的な感染予防行動※を徹底することを前提に、食料品といった生活必需品の買い出しなど必要最小限の外出を許容する。(9月7日適用)

※外出時・人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しない。(澤根>制限が緩和されたとはいえ、かかりたくはないですね。)

タイパ

9月中旬の日経新聞に目を見張りました。一面のトップ記事に「タイパ」の大きな文字があったのです。「タイパ」、聞いたことがありません。

読んでみて、タイパがタイム・パフォーマンスだとわかりましたが、内容には驚かされました。

・イントロゼロ秒のポップソングが流行

・配信ドラマは1.25倍速で視聴

・大学教師は高速でしゃべる

・録画された授業は1.5倍速で見る

・大学の先生は、オンライン講義で、「えー」とか「そのー」をカットし1.3倍速で話す

青山学院大学教授・久保田進彦氏は、タイパについて次のように語った。

「タイパを求める心理は大きく『時短型』『バラエティー型』に分けられる。時間が足りないため必要に迫られて時間を生み出そうとするのが前者。後者は、時間がないわけではないが、より多くのものを楽しみたい、消費したいという心理だ。昨今いわれる倍速視聴とは、時間はあるのに急ごうとする、一見矛盾した『バラエティー型』の心理の表れだ」

このような現象を私なりに簡略化して表現すると、世の中、面倒なこと、時間がかかることを避ける傾向がますます強くなったということです。ということは、モノ、サービスを提供する事業者が気をつけなければいけないことは、お客様が、いかにスムーズに商品、サービスを購入するかに今まで以上に気を使うことでしょう。お客様が購入動作の途中で止まることのないようにしなければいけません。

『明日できる仕事は今日やるな』

マーク・フォスター著 ディスカバー携書 284頁 1200円(税別)

訳者は、「今が人生で一番多忙だ」と感じていた時に本書に出合いました。そして、本書にずいぶんと助けられたそうです。そこで、日本で同じような課題にぶつかっているに違いないビジネスパーソンに本書を紹介し、より豊かな人生の一助にしてもらいたいと考えて、翻訳したのだそうです。いくつか内容をご紹介します。

★抵抗感:この仕事はしたくないという気持ち

●抵抗感の兆候

・問題の先送りをする

・「どうでもよい仕事」「簡単な仕事」に時間を費やす

・「集中」を継続しない

・焦点の定まらない心配をする

●抵抗感の法則

・逃避すると抵抗感は大きくなる

・行動を開始すると抵抗感は小さくなる

●抵抗感を克服する方法

・抵抗感が大きくなる前に行動する

・大きなタスクを小さなタスクに分解する

・「しない苦痛」を増大させる

・システムを利用する

(システムの一つが「マニャーナの法則」

★忙しいだけの仕事を捨てる

・新しい仕事が来たらすぐに飛びつかず、既存の仕事への影響を考えた上で「本当の仕事」と「忙しいだけの仕事」を区別する。

・「すぐやる」というタイムマネジメント手法では、「忙しいだけの仕事」ばかりに偏りやすくなる。「本当の仕事を見極めてコミットし、それを確実にやり遂げる」

・目標に近づくための極意は「まず『ノー』と言う」こと

★クローズ・リスト

有名なTO DOリストはオープン・リストです。仕事をしながら、別の仕事を追加することができる。だから、いつまでたっても仕事が終わらない。クローズ・リストは、ここまでとラインが引かれたリストで、仕事を追加できない。クローズ・リストが仕事をしやすい理由は次の3つ。

・追加される仕事によって妨げられない

・リストが大きくならないから、仕事を続ければ必ず小さくなる

・必要な仕事はすべてやるという前提から、優先順位は不要

★マニャーナ(明日)の法則: 明日まで待てないほど、緊急な仕事はない。1日に発生する仕事を集めて、必ず次の日にする。

原則1 新しく発生した仕事は「明日やる」を基本にする

ステップ1 今日新たに発生した仕事を集めておく

ステップ2 仕事を類別し、翌日する仕事のクローズ・リストを作る(それ以上増やさない)

ステップ3 類別した方針に従って、翌日まとめて処理する

★ファースト・タスク:最優先の仕事を1日の最初に、少しずつでもいいから行う。

原則1 とにかくする

原則2 一番初めにする

原則3 毎日、する

「あれ、自分のことを書いている」というのがありましたか? でしたら、そこでお役に立てるかもしれません。

リスキリング

リスキリングのリは、リバイバルのリで、再びという意味です。リスキリングとは、スキルの再取得、学びなおしです。新しい業務で必要となる知識やノウハウを学ぶことを指します。特にDX、つまりデジタル化関係のことを言うこともあるようです。諸環境が大きく変わる昨今では、常に新しい知識やスキルの獲得が必須となります。資格取得もリスキリングのひとつです。

人手不足への対策にもなるでしょう。生産性があがり、3人必要だったことが2人で済むようになる。いままでは企業内の1部社員しかできなかった仕事を他の社員もできるようになるなどの成果が見込めるからです。

中小零細企業では、リスキリングはまず経営者から始めるのがいいでしょう。社員にさせるよりは、まず自分がやって必要性、重要性を認識してもらうわけです。

リスキリングという言葉が使われ始めてすでに4年がたっています。2018年ダボス会議がきっかけと言われています。さらに、2020年1月のダボス会議では、「2030年までに世界で10億人をリスキルする」という宣言がなされました。

世の中は、VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)です。簡単にいうと、今の世界は変化のスピードが速く、しかもその変化がどこに向かうのかわからず、どんどん複雑化曖昧化しているということです。そんな世界を突っ立って見ているとめまいがしそうです。それよりは思い切って、このVUCAへの対応を積極的に仕事や生活に取り入れて、あかるい未来を築いてゆきましょう。

リスキリング、何から始めますか?

ネットでの会議

Zoomなどを使ってネットでの会議をされている方も大勢いらっしゃると思います。ネットでの会議、Web会議については多くのノウハウ本が刊行されています。それは、いろいろな問題を抱えているからです。そこでここではごく簡単に注意点を書き出してみようと思います。

★司会者

ウェブ会議において司会者は、通常の会議とは違う働きが求められる。画面越しでは、話しやすい雰囲気づくりや気楽な発言や会話が難しいからだ。

★動き

人の発言をじっと聞く姿勢は、銅像のように固まっている姿に映ってしまい、「パ ソコンがフリーズしてしまったのかな」「ちゃんと聞こえているだろうか」と他の参加者に心配をかける。そこで必要なのは、司会者が、「リアクションは普段の2倍でお願いします」「共感した人は、拍手してください」「わかった人はOKサインをお願いします」と促すことが必要だ。

★明るさ

最も良くないのは、参加者の画面が暗いことだ。画面の向こうにいる顔も見えない人物が相手では満足に会話ができない。だから照明を明るくしなければならない。部分照明を使って顔を照らす、逆光を避けるなどの注意が必要だ。

★音声

話しが聞こえにくくても、ウェブ会議では相手に確認しにくい。したがって通常の会議よりも大きくはっきりした声で話すようにしなければならない。さらに外付けのマイクを導入するだけで聞きやすさが段違いになる。

ウェブ会議は、時代がくれたチャンスです。ものにしていきたいものです。

『老人支配国家日本の危機』

エマニュエル・トッド著 文春新書 248頁 850円(税別)

本屋さんでパラパラとこの本をめくって自分の知らないこと、思ってもいないことがたくさんあるのを見つけました。頭が固まってしまってはいけないので読んでみることにしました。私にとって目新しいことをご紹介します。皆様にとってはいかがでしょうか?

★黒人差別は米国の原点

米国の民主制はその初めから人種感情と結びついた人種疑義的民主制だった。黒人や先住民の存在が白人間の平等を実現させたのだ。白人の範囲は、徐々に広がった。ユダヤ系のような非キリスト教徒、次にアジア系移民も白人扱いに格上げされた。レイシズムは黒人でも先住民でもない者たち=白人の社会統合を容易にしてきた。レイシズムはアメリカの基盤なのだ。

★トランプ

トランプは、白人/黒人という二項対立という米国の伝統から外れている。彼の標的はメキシコ人だからだ。彼は、アンチ黒人とは言えない。トランプは下品で馬鹿げた人物であり、著者も人として許容できない。しかし、彼が敷いた路線「保護主義」「孤立主義」「欧州からの離脱」が今後30年の米国の在り方を方向づけることになる。その意味でトランプは歴史的な大統領である。一方バイデン、民主党はアンチトランプでしかない。民主党は選挙の争点を経済から人種問題にすり替えることで勝ったが、これによって社会の分断が深刻化する。経済の問題は、本来妥協が可能な合理的な領域であるが、人種は妥協が困難で、果てしない対立を生みがちな不合理性をともなう領域だからだ。

★中国

中国については、今後、世界の覇権を握り、一種の帝国となるといったことがしばしば言われる。しかし、政治的にも経済的にもそんなことはない。中国の未来は悲観せざるを得ないという点で、人口学者は一致している。少子化と高齢化が急速に進んでいるからだ。さらに、男子118人対女子100人といういびつな男女比、若いエリート層の国外流出などに加え、経済自体も輸出依存の脆弱な構造になっている。砂でできた巨人である。イデオロギーと軍事面については毅然とした態度を取るべきだ。歴史問題をしつこく蒸し返されるのであれば、「第二次世界大戦はもう終わったのだ」と言えばいい。南京虐殺を持ち出されたら、死者の数から言えば毛沢東の圧政によるものの方が多いと返せばいい。日本がキッパリと語れば、中国首脳はかえって聞く耳を持つだろう。日本は中国がこれからの世界の中心となるという幻想に惑わされてはならない。

★核兵器

著者の母国フランスは、核兵器を保有し、抑止論を突き詰めた国だが、抑止理論では、究極、核は純粋に個別的な自己防衛のためにあるということだ。核を使用する場合のリスクは極大であるがゆえに、核を自国防衛以外に使うことはないのだ。中国や北朝鮮が米国本土を核攻撃できる能力があるかぎりは、米国が、自国の核を使って日本を護ることは絶対にない。米国の核の傘はフィクションだ。著者は、日本の核武装を提案したい。

以上簡単にご紹介しました。私はこのような考え方を全く知りませんでした。皆様はいかがだったでしょうか?

新聞広告、面白いです

新聞には週刊誌や本の広告が載っています。これがなかなか面白い。世の中の流れ、本の概要が一目でわかります。あるいは、わかるような気がします。広告からつかんだ内容が正しいかどうかは別にして、それをきっかけに考えることができます。それがおもしろい。例えば、本ですと、『仕事の教科書』の広告がとてもいいです。この本は、月刊サワネ4月号でご紹介しましたが、その後、版を重ねているのでしょう。

では、その広告の内容をご紹介します。

伝わる文章術

① 「動詞=結論」を先に書く

組織改編について?【共有&相談】組織改編について

② 1文は20文字以内で書く

目指すべきは「文字数に対する、情報量が多い文章」

③ 「事実」と「解釈」をまぜない

「事実」と「解釈」は1文ずつ。合計2文にする

④ 事実40%、解釈30%、感情30%

「共通の感情」を少し入れるだけで、相手の心に響く

以上広告のごく一部です。まず、なるほどと思いつつ読んで、自分で考えてみます。私が考えたことを書いてみます。みなさんも、よければここから先を読む前に、あるいは私の文章を読んでから、①~④について考えてみてください。

以下澤根の考えたこと。

① 「動詞=結論」を先に書く

動詞を先に書くというのは、「する」ということが大事だからだ。「名詞」「形容詞」ではどうしていいのかわからない。例では、組織改編だけでは、何をすればいいのかわからない。「共有&相談」とあれば、この問題があるという認識を共有し、そのことについて相談するのかということがわかる。「結論」ということばは、「目的」と言い換えられる。目的はなんなのか。伝える目的、伝えて何をしてもらいたいのか明らかにする。

② 1文は20文字以内で書く

長い文章では、読まれない。読んでも中身が伝わりにくい。だから短い文章で書く。なるほど。しかし、情報量が多い文章というのはどうだろうか?多すぎたらわけがわからないかもしれない。1つの文章に1つの情報がいいと思っていたが、少し考えてみよう。

③ 「事実」と「解釈」をまぜない

事実と解釈をまぜると適切な判断がむずかしくなる。分けるのは当然で、文章自体を分けるというのはいい考えだ。

④ 事実40%、解釈30%、感情30%

感情30%はすばらしい。前項のロゴス、エトス、パトスに通じる。理屈に走りすぎる人は、感情を交えることを忘れないようにする。感情に走りすぎる人は、感情を30%に抑えることを心がける。なるほど。

これら4つは文章だけでなく話し言葉でも使える。

以上『仕事の教科書』の広告では本の内容がかなり細かくわかります。

同じ日の新聞に、ごく簡単な本の広告も載のっていました。『脳を鍛えるには運動しかない』、『脳が冴える15の習慣』の二冊です。書名だけでわかるのは、脳は運動や習慣で鍛えることができる、著者たちはそう考えているということです。この著者たちの考えに乗っかって、頭を鍛えてみようと思います。いかがでしょうか?

『武器になる哲学』

山口周著KADOKAWA 367頁 1600円(税別)

「コンサルの修羅場で一番役立ったのは哲学だった」この本の帯に書いてあります。

いくつか簡単にご紹介します。

★ロゴス・エトス・パトス(アリストテレス)

順番に論理、倫理、情熱です。アリストテレスは著書『弁論術』、人を説得して行動を変えさせるためには、この三つが必要だと書いている。主張が論理に沿っていても、それだけでは人は、動かない。いくら理に適っていても道徳的に正しいと思える営みでなければ人のエネルギーを引き出すことはできない。そして、情熱、思い入れをもって語ることで初めて人は共感する。

★タブラ・ラサ(ジョン・ロック)

ジョン・ロックは医師としてたくさんの乳児・幼児に接した経験から、生まれたときの人の心は「何も書かれていない石板=タブラ・ラサ」のようなものだと考えた。つまり、人は経験と学習によっていくらでも学ぶことができる。そして、これは人生におけるどの時点においても適用できる。

★ルサンチマン(ニーチェ)

ルサンチマンとは、「弱い立場にあるものが、強者に対して抱く嫉妬、憎悪、劣等感などのおり混ざった感情」、わかりやすく言えば「やっかみ」だ。ニーチェのいうルサンチマンはもう少し広い意味を持つが、とりあえず「やっかみ」だ。この「やっかみ」を抱えた個人は、その状況を改善するために次の2つの反応をする。

ルサンチマンの原因となる価値基準に

①隷属する、あるいは、②良い悪い、強弱の価値観を逆転させる、だ。

周囲のみんなが高級ブランドのバッグを持っているのに自分だけが持っていない。ほしいわけではないが、そのブランドのバッグを買ってしまう。これが①だ。高級ブランドなんか低俗だ。ノーブランドのバッグの方がいい。これが②だ。

★フロー(チクセントミハイ)

人が、その持てる力を発揮して、充実感を覚える時とはどんな状況なのか。チクセントミハイは、多くの人々にインタビューして結論した。それは「ノッテいる」ときだ。その状態を人々は「フロー」と表現した。この状態に入ると次のような状況が生まれる。

① 過程のすべての段階に明確な目標がある

②行動に対する即座のフィードバックがある

③挑戦とスキルのレベルが釣り合っている

④やっていることに完全に集中している

⑤意識に気を散らすものが入ってない

⑥失敗の不安がない

⑦自意識が消滅する

⑧時間間隔が歪む

⑨活動が自己目的的になる

フローの状態になるには、挑戦レベルとスキルレベルが高い水準でバランスしなければならない。低い水準の挑戦とスキルのレベルで始めても、時間の経過とともにスキルが上がっていき、挑戦レベルも高くなる。

★ゲマインシャフトとゲゼルシャフト(テンニース)

ゲマインシャフトは人間関係を重視する社会、ゲゼルシャフトは機能を重視する社会。テンニースは社会組織がゲマインシャフトからゲゼルシャフトに変遷していく過程で人間関係が疎遠になっていくと考えた。しかし、社会も企業もゲゼルシャフト的なものだけでは、生産性と健全性が両立した社会、企業は難しい。ゲマインシャフト的な要素が必要だ。

以上、ごくわずかだけ消化しました。実務に使えそうなものがありますか?

『そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています』

今井誠、坂井豊貴編著 日経BP 243頁 1760円(税込)

書名を見て驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?経済学がビジネスの役に立つと思っていらっしゃらない方が多数ではないかと思っています。私の経験でも、『経営学が経営の役に立つとは限らない』とおっしゃった経営学の大学教授がいらっしゃいました。しかし、本書の主張は、「経済学はビジネスの役に立つ」です。

終章にはこんなことが書いてあります。

ビジネスの現場を知らない経済学者に意見されると、自分たちが今までやってきたやり方でうまくいっていると反発したくなるかもしれない。しかし、利用できるところを利用したほうが結果的に得をする。

では、少し具体的な内容を見ていきます。

★車輪の再発明

自分たちが直面している課題に、過去に直面した先人は必ずいる。「車輪の再発明」だけはしてはいけない。課題を見つけたら、解決方法を検索するのだ。多くの人がいろいろな課題の対処法をネットにあげている。

★顧客関係管理(CRM)

新規顧客開拓と既存顧客維持のどちらにどの程度経営資源を投下すべきか。BtoBでの営業活動の効率化、BtoCでの広告費と販促費の配分、サービス業の新規サービス開始などは、重要な戦略判断だ。CRMは、再現性のある利益獲得のための戦略立案ツールだ。

CRMの基本は、顧客の生涯価値を基本にした次の3点だ。

1.新規顧客獲得:コストに見合う客をコストを掛けて獲得する。営業、広告、販促など各種手段へのコスト配分を決める。

2.既存顧客維持:各顧客が他社に乗り換える可能性や自社顧客であり続ける場合の利益額を踏まえて離脱防止のための施策を打つ、あるいは打たない。

3.上記二つを顧客の生涯価値で統一的に管理する。

★顧客の生涯価値:その顧客は今後どのくらい稼がせてくれるか

その商品を買ってくれた瞬間の利益ではなく、中長期的に見て、どれほどの利益が見込めるのかが重要だ。

★優良既存顧客への手厚い特典はムダ?!

上顧客には割引率を高くしたり特典を設けたりすることがある。しかし、本来のCRMで考えると、特にBtoCの場合は、得策ではないことが多い。なぜなら、すでに上得意となっている顧客は、すでに貴社に満足しているのであって、あえて追加投資などしなくても、引き続き大きな利益をもたらしてくれる可能性が高いからだ。投資すべきは、新たな利益となる新規顧客と、まだまだ自社にもたらしてくれる利益に「伸び代」があるライト~ミドル級の顧客だ。

とはいえ上得意も大切にしなければいけない。ポイントは「上得意として認知されている、大切にされている」という実感だ。だから、「内輪のセールスに参加できる」あるいは「優先的に情報が届く」などという特別扱いが重要だ。

いかがでしょうか?「優良既存顧客への手厚い特典」が是か非かを扱った学者の研究は多数あるようです。実務に使えそうでは?

見える未来

書名を見て驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?経済学がビジネスの役に立つと思っていらっしゃらない方が多数ではないかと思っています。私の経験でも、『経営学が経営の役に立つとは限らない』とおっしゃった経営学の大学教授がいらっしゃいました。しかし、本書の主張は、「経済学はビジネスの役に立つ」です。

終章にはこんなことが書いてあります。

ビジネスの現場を知らない経済学者に意見されると、自分たちが今までやってきたやり方でうまくいっていると反発したくなるかもしれない。しかし、利用できるところを利用したほうが結果的に得をする。

では、少し具体的な内容を見ていきます。

★車輪の再発明

自分たちが直面している課題に、過去に直面した先人は必ずいる。「車輪の再発明」だけはしてはいけない。課題を見つけたら、解決方法を検索するのだ。多くの人がいろいろな課題の対処法をネットにあげている。

★顧客関係管理(CRM)

新規顧客開拓と既存顧客維持のどちらにどの程度経営資源を投下すべきか。BtoBでの営業活動の効率化、BtoCでの広告費と販促費の配分、サービス業の新規サービス開始などは、重要な戦略判断だ。CRMは、再現性のある利益獲得のための戦略立案ツールだ。

CRMの基本は、顧客の生涯価値を基本にした次の3点だ。

1.新規顧客獲得:コストに見合う客をコストを掛けて獲得する。営業、広告、販促など各種手段へのコスト配分を決める。

2.既存顧客維持:各顧客が他社に乗り換える可能性や自社顧客であり続ける場合の利益額を踏まえて離脱防止のための施策を打つ、あるいは打たない。

3.上記二つを顧客の生涯価値で統一的に管理する。

★顧客の生涯価値:その顧客は今後どのくらい稼がせてくれるか

その商品を買ってくれた瞬間の利益ではなく、中長期的に見て、どれほどの利益が見込めるのかが重要だ。

★優良既存顧客への手厚い特典はムダ?!

上顧客には割引率を高くしたり特典を設けたりすることがある。しかし、本来のCRMで考えると、特にBtoCの場合は、得策ではないことが多い。なぜなら、すでに上得意となっている顧客は、すでに貴社に満足しているのであって、あえて追加投資などしなくても、引き続き大きな利益をもたらしてくれる可能性が高いからだ。

投資すべきは、新たな利益となる新規顧客と、まだまだ自社にもたらしてくれる利益に「伸び代」があるライト~ミドル級の顧客だ。

とはいえ上得意も大切にしなければいけない。ポイントは「上得意として認知されている、大切にされている」という実感だ。だから、「内輪のセールスに参加できる」あるいは「優先的に情報が届く」などという特別扱いが重要だ。

いかがでしょうか?「優良既存顧客への手厚い特典」が是か非かを扱った学者の研究は多数あるようです。実務に使えそうでは?

今の世の中、先が見えないとよく言います。しかし、見える未来、高い精度で見える未来もあります。例えば、人口減少、老齢化などは確実に起こる未来です。見える未来で大切なものは見ておきたいものです。前項でも未来のとらえ方をご紹介しましたが、もっと簡単にわかる未来もあります。

コロナでは、大量のコロナ融資がありました。当初の融資当時から倒産が増えるぞという予想はありましたが、実際、今年3月あたりから急増しているようです。今後も続くでしょう。このことはかなり見えていると思います。

もっと身近な話で言えば、売掛代金が期限通りには、入らなくなる。それは、危険の前触れかもしれません。売掛金の残高が何か月分残っているのかで未来を見ることができます。1カ月分遅れているのか、2カ月分遅れているのか、見ていきましょう。

売掛金に関していえば、自社の請求書に請求月の残高の表示があるでしょうか?当月分の請求額しかわからないと、きちんともらえているときにはいいのですが、たまってくると問題になります。いくら残高があるのかわからなくなってくるのです。

新規の取引先についても、いくらか先をみることができます。まず、その会社がどんな会社なのかは、ネットで見ることができますし、会社の謄本をとってもわかります。会社の謄本を取れば代表者の住所がわかりますから、その住所の不動産が社長個人のものなのかどうか、借入金の担保がついているかどうかもわかるかもしれません。

見える未来は他にもたくさんあると思います。気をつけていきたいものです。

経験則は通用しない

『情報感度の高い経営者が成功するビジネスをつかみ取る』という特集が日経トップリーダー6月号にありました。変化の激しい時代に経験則は通用しない。世の中の大きな流れをさまざまな情報からとらえてビジネスに生かすという話です。かいつまんでご紹介します。

★視野を広げる

『日本業界地図』と『会社四季報業界地図』。今後はこれまでではあり得なかった業界をまたいだ連携が生まれてくるし、未来の自社の立ち位置や存続を想像しながら、他の業界の動きをチェックしてみるといい。

★未来をとらえる6ステップ

1.国家/自治体ビジョンを把握する:ほぼ確実に来る未来を知る。

2.委員会・審議会から未来を想起する:将来有望な分野、課題が見えてくる。

3.さまざまな世界の結びつきを知る:業界の垣根がどんどんなくなる。今どこでどんな企業が組んでいるのか、それを意識して情報を見る。

4.規制の観点からチャンスをうかがう:国が伸ばしたい市場では、間違いなく規制緩和や強化がある。法改正は新たなチャンスをつかむチャンスだ。

5.業界破壊者を知る:将来大きく化けそうな技術、伸びそうな顧客を知ることができる。

6.これから何が起こるかのシナリオを描く:1~5のステップを踏まえ、自分自身で未来図を描く。10年後20年後自社はどうありたいか、そのために必要な検討課題を洗い出し、できるところから着手する。

さて、何から始めましょうか?

『メタバースとWeb3』

國光宏尚著 エムディエヌコーポレーション 197頁 1500円+税

2021年から今年にかけてメタバースやWeb3が世界的なキーワードになっているそうです。残念なことに私には意味が分かりません。でも、きっと大事な言葉だと思うのです。ということで本屋さんに何冊か並んだ関連本から、文字数が一番少なく思えたこの本を買ってみました。以下、かいつまんで中身をご紹介します。わからない言葉もあるかもしれませんが、気にしないでそのまま読み進めましょう。

★Webの流れ

・iPhoneが発表されたのは2007年、今はモバイルファーストの時代となった。

・メタバースとWeb3によって、バーチャルファーストに向かっている。

・Web1でインターネットが普及し始め、Web2では、SNSや動画共有サービスなどの普及によりReadだけの時代からRead+Writeの時代になった。この時代、データの所有権は巨大IT企業が握っていた。Web3では、所有権が個人であるユーザーに移る。

・Web3の特徴は、ブロックチェーン、NFT、DAO。NFTは、バーチャルファーストなコンテンツフォーマット。DAOは、バーチャルファーストな組織の形。

★具体例

事例①バーチャルライブ

VR空間にライブの臨場感を再現することで、YouTubeや、離れた場所にいながらライブやコンサートを体験できるサービス

事例②ファッション・旅行業界

・ナイキ:ゲームプラットフォームRoblox内において、無料の三次元空間を開設しメタバースに参入。モバイル機器に内蔵された加速度センサーを使用し、オフラインの動きをオンラインに反映させる取り組みもある。

③金融とGameFi

金融の代表的な事例としてプラットフォーム「コンパウンド」がある。特定の仲介者や管理人を置くことなく、暗号資産の貸し手と借り手がつなげられている。金融機関よりも高い金利で預けられ、保有している資産を担保に別の暗号資産を借りることもできる。管理者を通さないため手数料は安い。

GameFiは、オンラインゲームをすることで、ユーザーが暗号資産を稼ぐことができる仕組み。

コンパウンドにしてもGameFiにしても投機につながることもあり個人の判断で慎重に行うべきだ。

④バーチャル渋谷

コロナ禍を背景に2020年に誕生した渋谷区公認のプラットフォーム。コロナ禍によって人が激減した中で渋谷という町を新たに変えていく試み。バーチャルイベント会場とデジタルツイン(ミラー・ワールド)が体験できる。クリスマスイベントや20日間に及ぶライブイベントなどで人気を博した。

⑤クラブトークン

ブロックチェーン技術を活用した、これまでにない新しいかたちの「ファンサービス&クラブ応援ツール」。欧州をはじめとする海外では、すでにさまざまなプロスポーツチームで活用されている。しかし、日本の認知度は低く、プロサッカーでは湘南ベルマーレが初の試みとなった。トークンはブロックチェーンで発行・管理され、売買に応じて価格が変動する。

いかがでしたか。大変動です。

補助金・助成金

補助金・助成金でネット検索するといっぱいヒットします。IT導入、消費税改正、コロナ、電子帳簿など取り組まなければならないことがいっぱいあることに関係しているのでしょう。

補助金、助成金について、注意しなければいけないことがあります。これをすれば補助金をもらえるから、やってみようとか、これを買えば補助金をもらえるから、買おうとかです。補助金をもらうことが目的になると失敗することが多いようです。事業では必要なことと必要でないことを区別しなければいけないのですが、区別する目が補助金によって曇ってしまうのだと思います。リスクが見えなくなるのです。

したいことがある、必要なものがある。補助金をもらえるか探してみようというのが本来の補助金の活用方法だと思っています。

したいこと、必要なものをまず見つける。それから補助金です。したいこと、必要なものを見つけるのは簡単ではありません。ところが補助金をもらうのは、それに比べれば簡単です。何かをすればもらえる、何かを買えばもらえるのです。前項「4つの法則」の「得をするより損が嫌」=「もらわないと損」、「見える範囲で短絡判断」=「買えばいいもの、すればいいことが簡単にわかる」というワナが補助金、助成金にはあります。

ただ、「補助金、助成金」で検索すると、世の中の動きがわかるというメリットがあります。なるほど、こういうことをすれば補助金をもらえる、ということは、世の中はこういう動き方をしているかもしれない、などです。

とりあえず、検索してみますか?

4つの法則

日経ビジネス(5月23日)に買わせる心理学という記事がありました。面白いのでかいつまんで紹介いたします。

1.得をするより損が嫌

・住友生命保険:運動習慣を継続するためのバイタリティという保険は、基本料金から15%割り引かれたステータスでスタートする。運動を怠るなどしてポイントを獲得できないと1年後に割引率が縮小する。ポイント獲得のための運動目標設定期間として1週間といった短い期間も用意している。遠くのメリットより近くのメリットの方がインパクトがあるからだ。

2.見える範囲で短絡判断

人間には「自分の経験や記憶を基に、深く考えずにパパっと判断してしまう傾向」がある。

3.並べ方で変わる印象

松竹梅の法則といわれるものがある。価格が高い順に「松」「竹」「梅」と並べられた商品を消費者が購入する割合は、一般的に「松:竹:梅=2:5:3」となるとされる。売りたい商品が竹の位置に来るように価格設定をすればよい。

4.高い安いはものさし次第

人は、基本価格を最初に提示されると、その後に見せられる割引価格を安く感じる。また、「5万円⇒4万円⇒2万円」と複数回にわたり価格を割り引いていく方が消費者により響く。

この日経ビジネスで紹介しているのは行動経済学という分野で広く知られていることです。実際に役立つ経済学です。ぜひ、関連の本を書店でご覧になってください。

『仕事の教科書』

北野唯我著 日本図書センター 156頁 1500円+税

本書は4つの章からなっています。ひとつひとつが魅力的ですが、第1章「仕事が遅い人」と呼ばれないためのスピードアップ術から紹介いたします。

法則

1.タイミング:3つのすぐ

・すぐやる:依頼された日のうちに0.01%でもその作業に取り掛かる

・すぐ出す:期限より早くに提出する

・すぐ答える:その場で暫定回答し、期限を区切って正式回答する

―以上3つのすぐは気持ちの問題だからすぐできる。

2.目標:目標⇒計画⇒行動

×:「まずは、とにかく知識を身に着けよう。知識があれば、仕事を速くこなせるようになるはずだから」

〇:「まずは明確な目標があって、その目標に向かって努力するための計画があり、その計画を通じて、知識を身につけるという行動をする」

3.目標:自分で立てるクセ

自分で目標を立てることによって、目標⇒計画⇒実行の順序が身につく

4.分解:細かく分解するクセ

何事も分けて考えれば早くなる。仕事が遅い人はほぼ100%分解して考えられない。

たとえば、あなたが野球をしているとする。今の最高速度が130キロで、これを140キロにしたい。ここで要素を分解する。「球速=筋力×筋力の出力率×投球フォームの効率性」と分解したとする。次に最大の阻害要因、球速を上げるためのボトルネックがどれなのかを考える。筋力に問題があるとすると、どの筋力に問題があるのかともう一度分解する。肩か、背中か、下半身か。下半身であるとすると、さらにどの筋肉なのかまで分解する。

5.計測:各タスクに掛けている時間を計測

分解したら、要素ごとに客観的に記録する。数字や変化をメモする。記憶を記録に落とし込むのだ。たとえば、メール1本返信するとき、仕事の遅い人は99%の確率で「なににどれくらい時間がかかっているのか」を把握していない。メール返信のタスクは、たとえば次のようになる、①アドレスの入力、②文面のベース作成、③推敲・編集、④チェック依頼、⑤最終チェック、⑥送信。それぞれ時間を計測し、記録する。

6.セット:目標・分解・計測の法則をセットで使っている

7.経営と実行分離:自分の中で「経営者」と「実行者」を分けている

経営者は「やるべきことを整理する人」、実行者は「整理されたことを実行する人」だ。経営者は、夜やるべきことを列挙し、それぞれにタグ付けする。タグ付けとは、「いつやるのか」「どのように取り組むのか」の目安をざっくりと示すことだ。

たとえば、⇒の右側がタグだ。

・Wi-Fiの充電をしておく⇒前日の夜、寝る前にやる

以下章のタイトルです。

第2章:「わかりづらい」から脱却するための文章化術

第3章:相手から「Yes」を引き出すための提案術

第4章:健康と成長を両立させるためのセルフコントロール術

本書は、実務に役立つ本だと思います。お試しください。

ウクライナ対策

コロナにウクライナが加わって景気の悪化が懸念されます。さらに、消費税関係ではインボイスの登録事業者制度もすでに始まっています。

今後の経営について対策を打ちたいところですが、その際には政府の支援策が使えるかどうか検討していただきたいと思います。ここでは2種類紹介いたしますが、探せばもっとあるかと思います。詳しくはそれぞれの表題で検索してみてください。

★経済産業省「ウクライナ情勢の変化に伴い中小企業・小規模事業者対策を行います」

1.特別相談窓口の設置

2.セーフティネット貸付の運用緩和

対象者:社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化を

きたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者

対象要件:最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%減少等

対象資金:設備資金及び運転資金

貸付限度額:(国民生活事業)4,800万円

貸付期間:設備資金15年以内、運転資金8年以内

★IT導入補助金2022

会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助

・補助対象経費

ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)は左記に加えハードウェア購入費等が対象

ウクライナ

ウクライナは世界に日本にどう影響するのでしょうか?

『日経トップリーダー』4月号に「ウクライナ侵攻、世界経済に波及」という記事がありましたので、簡単にご紹介します。

戦争の長期化は、ロシアのGDPの個人消費を冷え込ませ、消費財・サービス産業を直撃する。さらに西側の激しい経済制裁は、エネルギーと農業を大きく揺さぶり、経済を縮小させる。「今年上期のロシアのGDPは前年同期比で22.5減」という報告がある。

経済制裁は、ロシアの大手銀行を国際的な決済網から締め出すとともに、ロシアの中央銀行の持つ外貨準備を凍結する。

これによって、ロシアは貿易決済に使うドルの調達が難しくなり、対外借り入れ返済の危機に瀕している。通貨ルーブルは、戦争前に1ドル75ルーブルだったのが、3月初旬には140ルーブルと暴落している。

原油や穀物価格がすでに急騰しているが、継続する可能性がある。原油は2月1バレル115ドルだが、今年180ドル台に達する恐れもあるという。先進国のGDP成長率は1%割れ、景気急落の恐れもある。

国際通貨基金の『ウクライナでの戦争が世界地域にどう影響しているか』という記事でも見てみます。ここでも、世界経済全体が成長減速とインフレ加速の影響を受けると記しています。そして、影響の経路は次の3つであるとしています。

・一次産品の価格上昇がインフレを激化

・周辺諸国を中心に経済混乱、難民急増

・金融環境タイト化、場合によっては新興市場国からの資本流出を誘発

『AI時代のキャリア生存戦略』

倉嶌洋輔 BOW&PARTNERS 244頁 1600円+税

著者はAI/DXコンサルタントです。AIもDXも私の常用している英語辞典には記載されていません。ネットで見ると、AIは人工知能、DXは、デジタルトランスフォーメーションです。とは言ってもその内容はわかりません。

本書は、AI時代に私たちが生き延びていく方法について書いています。本書の対象は個人ですが、会社に置き換えて考えてみてください。では、簡単に内容をご紹介します。

AIは、人間の頭の仕組みを応用した技術だ。この技術の急速な発展により、これまで人間にしかできなかった多くの仕事がAI化されつつある。たとえば、いかにも人間の創造性が必要そうな「クリエイティブディレクター」とか飲料メーカーの「商品開発」にも、すでにAIが投入されている。他にも今までは人間にしかできないと思われていた発想系領域や五感を使った領域のようなところにまでAIが進出し始めている。

人間の職域に入ってくるAIに対して身を守るには3つの戦略がある。

1.安全な高台に逃げる「退避戦略」=AIやキカイ化が進みづらい職業に退避する。

2.防波堤を築く「防御戦略」=複数領域の職能に越境し、人材としての希少性を上げて防御を固める。

3.波に乗る「波乗り戦略」=時流に乗れるサービスを作り、波に乗る。

これら3つの戦略のどれを採用するのかについては、職業のスキルについて、低・中・高に分類してみる。

低スキル:マニュアル型業務

中スキル:非マニュアル型業務を行う一般的なビジネスパーソン

高スキル:企業家、小規模企業の経営陣など、マルチスキルの人

これら職業分類に適切な戦略は次の通りだ。

低スキル:退避戦略

中スキル:防御戦略

高スキル:波乗り戦略

では、それぞれの戦略の中身を見て行こう。

1.退避戦略:この戦略が向いている低スキルな職業とはマニュアル化しやすい。したがってAI化しやすいものである。そこでこのスキルに適した戦略はAIが苦手とする領域に退避することとなる。たとえば、①アロマセラピスト、整体師、②フォトグラファー、③メイクアップアーティスト、美容師、④料理人である。選び方としては、先行事例を調べる、自分の価値観をつきつめる、いままでの仕事や経験の中で気分が高揚したことを思い出し、職業に結び付けるなどという方法がある。

2.防御戦略:この戦略が適している中スキル型の職業とは、「コンサルタント」「商品企画」のように特定の部署に専門特化した非マニュアル化職業領域だ。医師、エンジニア、デザイナーなどだ。これら経験がものをいう専門職の領域にAIが広がっていく可能性は非常に高い。そこで必要な戦略は、現在のスキルを軸足として、他の領域のスキルを身に着けることだ。AIは、2つ以上の領域に対処することが苦手だからだ。

3.波乗り戦略:この戦略向きの高スキル型の職業とは、2領域以上のスキルを実務に生かしている職業だ。このレベルではAIを積極的に利用していく波乗り戦略が最適だ。

さあ、どの戦略を採りましょうか?

トップの仕事

トップの仕事のひとつは仕事についてのアイデアを出すことだという人がいます。会社は常に新しい顧客、新しい商品を必要としていることを考えると確かにそのとおり、アイデアは必要だと思います。

アイデアを出す、それだけでも大変なことですが、アイデアの成功率は極めて低いと言います。アイデアの死亡率はカエルの卵なみだと、経営学の巨人ドラッカーは言っています。一つの役にたつアイデアを育てるには、数千のアイデアを生まなければならない。それら数千のアイデアのどれが成長して大人になるかをあらかじめ知ることはできない、最初から現実的であることはないとも。

ですから、アイデアについて重要なことはたくさん出すことのようです。著名な作曲家、作家などはほとんどが多作であったそうです。たくさんの作品の中に名品が生まれているのです。

では、アイデアをたくさん出すにはどうすればいいのでしょうか?

1. アイデアは数だ

2. どのアイデアがよくて、どれが悪いのかはなかなかわからない

3. 現実的でないからと言って否定してはならない

まずこの3つを頭に入れて、社員にアイデアを問い、自分でも出す。否定しない。

たくさん出ても、忘れてしまっては何にもなりません。保持して成長させなければいけない。ですから記録する仕組みを作ります。ノート、メモ帳でもいいし、パソコンのクラウドを使って社員が誰でも見られるようにしてもいいでしょう。今はいろいろなシステムがあります。

変化の時代

私たちの仕事はどんどん変わってきています。岡山でも、真田紐を作っていた会社は、学生服をつくるようになり、ジーンズを作るようになりました。なくなってしまった仕事もいっぱいあります。明治時代人力車を引いていた人たちはあっという間に転職しました。

世の中は、昔から変わり続けてきているのです。ただ、最近は変化のスピードが速い。大きな変化のひとつは、長寿化です。ここ100年以上、それぞれの年の平均寿命世界第1位の国の平均寿命は10年間に2~3年という驚異的なペースで上昇して来ました。その結果現在20歳アメリカ人男性の祖母が生きている確率は、1900年当時に20歳アメリカ人男性の母親が生きていた確率より高くなっているのです。

「自分はそんなに長生きしないから心配しないでいい」とおっしゃる方もいらっしゃるでしょうが、自分で自分の寿命を決めることはできません。「太く短く生きるから、酒も飲むし、タバコも吸うよ」といっても、不健康な状態が長続きするだけかもしれません。「そんなに長生きしないから、時代の変化においついてなくてもいいよ」とおっしゃるかもしれませんが、おいつけなくてわけのわからない時代を生きなければいけない時間が長くなるだけかもしれません。苦しそうです。

変化の時代にあった生き方は、自分も変化するということだと思っています。問題はどのようにして変化していくか、どの方向に変化していくかではないでしょうか?

『世界の「頭のいい人」がやっていることを一冊にまとめてみた』

中野信子 アスコム206頁 1200円+税

頭のいい人がやっていることを真似すると、頭がよくなるでしょうか?著者は、脳科学者で認知科学者。世界中のたくさんの「頭のいい人」の姿を見てきた著者が、頭のいい人がどんなことをしているのかを教えてくれます。

★決まった儀式を行う

難しい仕事や勉強をするときに、いきなり始めてもなかなか調子が出ないことも少なくない。そんなときは、自分なりの簡単な「儀式」を行ってから物事を始める。最初の5分を集中することでその後何時間もできることがある。

★いつでも仕事が楽しそう

Dさんはノーベル賞候補の研究者。彼は、プレゼンテーションは大好きだが、実験の詳細を詰める作業は苦手。そこで、その作業が得意そうな日本人やドイツ人になりきることでこなしていた。そうすると、なりきることを楽しむことができるようになった。「嫌」を「楽しい」に変えることは難しくない。例えばゲームが大好きなら、嫌な作業を片付けるのをタイムトライアルと考えてハイスコアを出すことに熱中する。

★本から何でも吸収する

本を先生にする。本という先生は怒らない。途中でやめてもかまわない。スケジュールも自分で自由に決められる。少しのお金で、素晴らしい先生たちが、あなたの力になってくれる。

★飽きっぽいことを知っている

自分が飽きっぽいことを知っていたら、それをうまく利用する。飽きたらすぐ別のことに目を向ける。そうするといつも新鮮で、やる気のある状態で楽しく物事にあたることができる。同じことをやっていると脳はすぐ慣れてしまい、飽きてしまうのだ。

★強気のふりをする

人間は、誰か他人が評価するよりもずっと、自分で自分のことを評価し続けている。だから、他人の言葉よりも自分の思い込みのほうが、コンプレックスを強くしているのだ。自分自身が持っているネガティブな自己評価を、誰かの言葉が後押しし、その言葉に同意してしまったときに、人は傷つく。しかし、人間は無意識に「誰かが何かを言ったとしても、自分自身が持っている『自己イメージ』に合致することにしか同意しない」という性質を持っている。その性質をうまく利用すれば、自分自身に対するネガティブな自己評価をなくしていくことで、誰かが何かを言ったとしても、ちょっとやそっとのことでは傷つかない器の大きい自分になれる。

★集中力を身につけない

集中力を身につけるという発想を捨てる。集中しやすい環境作りをする方がずっと簡単で効果的だ。音楽やテレビは消す。耳栓をする。メールやSNSはチェックする時間帯を決めておく。自分の好きな香りを用意する、などだ。

★身近な目標を作る

目標が遠すぎると人間はやる気を継続できない。イメージしやすい身近な目標を作る。「痩せる」ではなく、「毎日体重計に乗る」などだ。努力がすぐに結果になれば、楽しくなってくる。

いかがでしょうか。おもしろそうなもの、使えそうなことがありましたか?本書では多数の項目が紹介されています。書店でご覧になってもいいと思います。

インフレ

インフレ懸念が叫ばれています。日経ビジネス2月7日の記事からかいつまんで紹介します。

◆アメリカ

★99セントピザ値上げ:「99セント・フレッシュピザ」というピザチェーンがニューヨーク市にある。手軽に安く腹を満たせるので低所得層に人気。今まで値上げしたことはなかったが値上げを検討している。

★シュリンケーション:縮むを意味するシュリンクとインフレーションを掛け合わせた造語だ。価格は据え置くが中身を減らして材料などの値上がりに対抗するものだ。シュリンケーションは以前からあったが、この1年顕著に見られる。例えば人気シリアル「チュリオ」は、21年夏、569gから538gに減った。

★名前が書ければ即採用:雇用市場に人がいない。ある日系物流大手は自分の名前が書けるだけで即採用している。

◆ヨーロッパ

★ガス価格高騰:指標価格オランダTTFは1年前の10倍になった。

◆アジア

ヨーロッパに比べれば上昇ベースは緩やかであった。しかし、コロナの感染拡大が落ち着き、需要が回復し始めると「インフレドミノ」と無関係ではいられなくなった。

日本でもすでに物価高、物不足、人不足が叫ばれています。コロナが沈静化するのは喜ばしいことですが、これらはますますひどくなりそうな気がします。私たちにはどんな準備ができるのでしょうか?もしかしたら、Schooでヒントが得られるもしれません。

無料授業:Schoo

社会人は学習を続けなければいけないとはよく聞く話ですが、その流れがコロナで加速しているようです。時代が急変するということが身に染みてわかったこととネットでの学習が当たり前になったことが影響しているのでしょうか?今回は、日経ビジネス2月14日の記事『社会人の学びなおし手助け』の記事とSchooのホームページから簡潔にご紹介します。

★無料で1時間:毎日午後7時から1時間程度を2~3本生放送。生放送は無料

★有料会員:月額980円で録画分も含め7000本以上が見放題。

★提供分野:個人向けに7400本、企業向けに6500本。どちらも20分野に分かれている。

★カリキュラムの例

▼Tech沸騰トピック「SaaSプライシング」

2月22日(火)19:00

▼チームが蘇る「問いかけ」の作法

ちょっとした「問いかけ」の工夫でチーム力を高める

2月23日(水)20:00

▼デザイン基礎

はじめの扉?デザインってなんでしょう?

2月24日(木)21:00

▼全部見せます「LIVEパワーポイント」

秒で完成-パワポスライドLIVE作成-

2月25日(金)21:00

★3分コースもあります。

データ分析、思考力、コミュニケーション術などのテーマがあります。

登録すると授業の案内がどんどん来ます。

ぜひ、検索してみてください。

検索⇒https://schoo.jp/

『経済がわかる論点50 2022』

みずほリサーチ&テクノロジーズ 東洋経済新報社 225頁 1800円+税

2022年が始まってもう1月が過ぎようとしています。今年はどんな年になるのでしょうか?表題の書籍から、暗くない内容を選んで要約してお届けいたします。

★雇用・所得:コロナ禍で対人サービス業を中心に低迷が続いてきたが、2022年には高齢・現役世代の多くにワクチンが普及し、政府によるワクチン接種証明・陰性証明を活用した行動制限緩和も想定されるなかで、旅行や外食等の対人サービス消費は回復に向かう。

★住宅:2021年前半の住宅着工はコロナ禍と木材価格高騰(ウッドショック)で伸び悩んだが、2022年には緩やかに回復する見通し。家計の資金調達力指数が上昇傾向であり、すなわち資金調達が実施しやすいことに加え、ワクチン普及が進みコロナ禍が住宅市場に与える悪影響は小さくなると考えられるからである。また、テレワークの普及が住宅着工に与える影響は限定的である。

★日本株:2021年度の企業業績に続き、2022年度には11%、2023年度についても9%の成長が見込まれている。株価は緩やかに上昇していく展開になる。

★国内長期金利:10年国債利回りは2021年1~3月期にやや上昇したが、低位水位が継続している。2022年に世界経済は回復に向かうのだが、日本の物価は低位傾向が続き、日銀の金融政策は当面変わらない。また、米国金利が上昇しても日本の長期金利への影響は限定的である。

★為替:2021年のドル円相場は、1~3月円安・ドル高に大きく進展したが、その後上下に振れる展開となった。2022年はどうなるだろうか。日米の金利差を考える。日本の金融政策は金融緩和を維持すると考えられ円金利の上昇は限定的である。一方、米国は経済回復が続くことで金利が上昇するとみられる。すなわち金利差は拡大し、円安ドル高圧力となる。

★不動産:コロナ禍を受けて2020年にピークアウトした不動産市場は2021年も調整局面が続いた。2022年は、ワクチンの普及を受けた経済活動の正常化に伴い不動産市場も回復に向かう。テレワークはワクチン普及後も一定程度定着するが、オフィスビル需要への下押し効果は大きくない。

★商品市況:コロナ禍の2020年から上昇に転じており2021年にはさらに高騰した。例えば金属価格は、銅の先物価格が最高値を更新、アルミニウムも資源高ブーム以来10年ぶりとなる高水準まで上昇した。化石燃料は、石炭が2020年初の3倍近くに、原油も急回復した。食料については、トウモロコシと大豆が2020年から2021年の春先にかけて急上昇した。しかし、今後は商品市況の押し上げに寄与してきた財に集中した需要拡大が一服し、商品市況の上昇ペースは鈍化する。ワクチンの普及に伴って接触型・対面型のサービス消費が持ち直し、需要がモノからサービスにシフトすることも原因のひとつとなる。

以上なるべく暗くないものを選びました。より明るい1年にするために、自分でもできることを探し、実行していこうと思います。自分は何が得意なのか、何ができるのかを見つけていこうと思います。

電気洗濯機

スマホのアプリに「NHKラジオ らじるらじる」というのがあります。このアプリでは車の中でニュースを聞くのですが、ときどき「聴き逃し」も聞きます。以前に放送された番組を一定期間聞くことができるようになっています。少し前に聞いたのが「カルチャーラジオ 科学と人間」という番組です。延々と続くシリーズの中で洗濯機が出てくる話がありました。

こんな内容です。

「洗濯は、家事の中でもたいへんな労働である。時間も労力もかかる。だから、洗濯機の発明は画期的であった。女性が家事の苦役から解放される、はずのものだった。しかし、そうはならなかった。洗濯が容易になったということで、洗濯の頻度が増えたのだ。たとえば何日も同じ服を洗わないで着ていたのが1日着たら洗うようになった。また、洗濯は機械がするようになったのだが水を汲むのは人間、干すのも人間ということで、期待されたほどの効果はなかった。」

技術の進歩も人間の使い方によっては思うほどの効果が出ないというお話でした。こういった例はいっぱいあるような気がします。移動が速くできるようになったので頻繁に移動するようになった。結果移動に要する時間の合計は増加した。パソコンで事務作業が速くなった。だから、作成する書類の量が増え、事務量が増えた。結果事務に要する時間は増加した。

同様なことはいくらでもありそうです。便利になったと思えるものをもう一度見直せば、時間の節約、手間の節約ができるものがありそうな気がします。本当に便利になったのか、考え直したいものです。

電子データ保存

電子データの電子保存は、結局二年延期となり、実施は令和6年1月となりました。国税庁の12月改訂資料が税理士会経由で1月12日に当事務所に到着しその旨明らかになりました。検索⇒電子データの保存法をご確認ください。検索結果の中で「令和3年12月改訂」とあるものがそれです。

話がややこしいので、電子保存に関する昨年からの流れを簡単にまとめてみます。

★12月6日_日本経済新聞

領収書の電子保存義務化、2年猶予

経理のデジタル化遅れで

政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間を設ける。電子データで受け取った請求書や領収書を電子保存するよう企業に義務づけるのを延ばす。

★12月10日_自由民主党 公明党「令和4年度税制改正大綱」

これは長くてわかりにくいので簡単にまとめます。気になる方は原文をお確かめください。90ページです。税務署長が、電子保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ・・・場合にはOKとする。

★令和3年12月改訂_国税庁パンフレット

令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべきデータをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない。

『思考法』

森本貴義著

扶桑社 210頁 840円+税

著者は、オリックス・ブルーウェーブ、シアトル・マリナーズ、WBC日本代表のトレーナーなどを経た健康経営のコンサルタントです。書名のニュートラルは、どこにも寄りかからない確固たる自分で、「ニュートラル」正しい一歩が踏み出せるためのウエイティングサークルだそうです。

「はじめに」に「健康も自信も意識して自分をつくるもの」ということばがあります。とても共感します。また、「健康のためにはこれはやめる、我慢するという立ち位置ではなく、こんなことをすれば楽しい、続ければもっと楽しい。それが健康につながる。身体が元気であれば心も元気になるという考えをもつことです」というのもすばらしい考えだと思います。「健康」を「経営」に変えても「学習」に変えても「運動」に変えてもいいでしょう。

以下いくらか簡単にご紹介します。

★目標を達成するためには小さな行動、ルーティン、型、小さな目標が必要

営業マンの例

・ルーティン:商談前30分は喫茶店でシミュレーション、商談後の電車で反省事項をメモという習慣。

・型:プレゼン構築時の一連の作業を型にしたがってする

・小さな目標:相手の期待を上回る

★ルーティンを継続するために

・起きる時間と寝る時間を決める:時間は限られている。自分に与えられたもち時間もかぎられている。起きる時間と寝る時間を決めると、そのもち時間を意識でき、ほかのルーティンも組み込みやすくなる。生活のベースである。

・朝のスイッチと夜のスイッチのルーティン化:活動するときと休むときの切り替え。

・ルーティンを守れないことを外部要因のせいにしない。

★できない⇒こうすればできる

私たちができないという場合、大きく分けて三つの理由がある。

① 自分ひとりではできない

② 今すぐにはできない

③ 今までの方法ではできない

どのようにすればできるのかを考えて実行することが大切だ。

① ⇒誰に助けてもらうか

② ⇒期限を延ばしてもらう

③ ⇒どんな方法ならばできるのか考える

★美しい航跡を示すための七つのこと_リーダーの心得

①美意識をもつ:プライドをもって取り組み、手抜きなく、仕事の出来栄えが美しい。

②得意なものをもつ:専門知識と技術を人から真似をされないレベルに高める。

③異分野にも興味をもつ:自分を高めるためにアンテナを広げる。

④人前で疲れた姿を見せない:健康管理を怠らない。

⑤潔さを大切にする:いいわけや弁解をせず、挫折をバネにする。

⑥ケアがいき届く:配慮、面倒見、心配りがいき届き、常に感謝を忘れない。

⑦嘘をつかない:清廉潔白。正々堂々、しかも謙虚で礼儀正しい。

電子データ

電子データの保存が義務化されます。日本経済新聞などで2年延期の記事が出ましたが、その内容はとても延期といってよいものではないようです。みなさまには、「延期」はないものと受け取っていただきたいと思います。

内容が11月のお知らせと重複しますが、大切なことですので掲載することにしました。

★義務化の対象:ネットだけで注文、請求、領収書類等が完結するもの(したがって、紙の形で請求書が相手方からくるものは対象ではない)。アマゾンでの購入、ネットでのJRの支払いなどが相当します。

★義務化の内容:上記のものを紙にしないでデータのままで保存すること。メール等で来たものを印刷してもダメ。

★データ保存の具体的な内容_最も簡単な方法の例

① 「電子データ」などの名前でフォルダーを作る。

② 次のファイル名を付け、①のフォルダーに入れる。

ファイル名は、「取引日付」「金額」「取引先」を含んだものにする。

例:アマゾンから2022年1月8日に3000円の物を買った。

ファイル名⇒20220108_amazon_3000.pdf

③ 訂正削除に関する規定を作り①のフォルダーに入れる。

国税庁がひな形を発表しています。キーワード「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」で検索してみてください。

以上です。実行してみてください。

技術:2022年&2030年

日経BP総合研究所では「コロナ禍における新事業・新技術に関するアンケート」と称し「2022年、2030に期待できる技術は何か」をテーマにアンケートを取りました。その結果をご紹介します。

恥ずかしながら私の知らないことばだらけです。世の中が変化するスピードが速くなっています。世の中を楽しみ続けるために、ここで上がってくることばを頭の片隅に置いておき、内容を知る機会をとらえて行こうと思います。世の中との隔たりが大きくなると追いつくのも大変ですから。2030年に期待される技術については載せる余地がありません。

残念です。

《2022年》に期待される技術

1.m RNAワクチン

2.自動運転レベル3

3.AI医療

4.CO2フリー水素

5.e-Fuel

6.水素エンジン

7.国産医療ロボット

8.量子コンピュータークラウド

9.CCS/CCUS

10.ローカル5G

11.血液1滴でアレルギー検査

12.ウェブ問診

13.AI音声サービス

14.水素の大量輸送

15.ポストLiイオン電池

16.ドローン規制緩和

17.AIによる文字起こし

18.がんスクリーニング

19.量子インターネット

20バイオプラスチック

1日0.2%の成長⇒1年で2倍に

資格を維持するために継続研修というのを受けなければならないという制度があります。税理士にも公認会計士にもこの制度があります。最近エクセルの研修を受けました。エクセルというのは表計算ソフトのひとつです。研修の後に出てきたのが表題のことばです。しっかり勉強しなさいという講師の励ましで、1日0.2%成長すると1年で2倍になるという意味です。複利計算で考えますから1.002365、つまり1.002を365回かけると2になるというわけです。本当でしょうか?

エクセルを使えば一発で確認できます。

1.002365=2.073568←関数:power(1.002,365)

です。確かに2倍になるということがわかります。電卓を365回叩く必要はありません。

エクセルは代表的な表計算ソフトです。経営には欠かせないソフトのひとつです。利益計画、経営計画に必要不可欠です。給料計算に使っていらっしゃる方も、売上管理に使っていらっしゃる方もいます。使っていらっしゃる方には当たり前の話です。まだ使われていない方にはぜひ、やってみてほしいと思います。エクセルの学習は、ネットでできます。

検索⇒「エクセル 無料 学習」

で学習サイトがいくつも出て来ます。ぜひ試してみてください。

そして何を作って練習するかについて講師は個人練習におススメの作成物として次の三つをあげています。

①ふるさと納税管理表

②マイ貸借対照表

③生涯キャッシュフロー

こういったものを作ってみる、あるいは今手書きで書いているものをエクセルでやってみてほしいと思います。

『世紀イタリア商人ベネデット・コトルリ15の黄金則』

アレッサンドロ・ヴァグナー編 すばる舎 209頁 1800円+税

本書のもともとの書名は『商売術の書』です。著者は、ナポリで広まったペストを逃れ小村で本書を書きあげました。500年も前に書かれたこの本が役に立つのかと思われるかもしれません。抜き書きしますのでごらんください。

★商人

・商売は、世界を真に動かしているものであり、それゆえ、様々な技芸の中で最も高貴なものである。

・さらに商人は、他の誰にもまして、万能きわまりない人物である。

・完全で完璧な商人は、あらゆるタイプの人物を理解し、彼らと関係を築く能力を与えられている。

★商売術

・商売とは一つの技芸であり、実践的学問である。人類の存続のためになり、利益も期待できる。

★心構え

・自分の得意なものが何かを見極め、経験で体得することだ。

・常に新しい取引を検討して、試みる。

★知力と行動力

・運命は大胆なものを助け、臆病なものを退ける。

・眼前に置かれているものを眺めるだけでは十分ではなく、物事の成果を測らなければならない。

・商人の営みは合理的で、真剣さと良識を具え、軽率さがないものでなければならず、そのうえで、運命の手に委ねるべきである。

・各々は自分自身を信頼し、そして真理の探究と評価に際しては、自分の判断と自分の叡智を信頼しなければならない。自己から良識と合理的な探求を遠ざけ、他人の意見をまったく検討することも、判断することもなく受け入れる者たちは、他人によって、あたかも羊のように導かれることになるのだ。

★会計

・常に正確で整理された帳簿を所有せよ

・書くことが苦手な商人は、真の商人ではない。

・記帳を正確に、秩序立てて行う方法を知ることは、契約すること、商売すること、利得をあげることを教えてくれる。

・あなたが所有する商品を「借方」欄と、資本金を「貸方」欄に置きなさい。

★心の在り方

・あなたは順境においても、逆境においても自制しなければならない。順境においては舞い上がらず、逆境においては取り乱してはならない。

★急ぎ足の人のための20の警句

・弟子であることを学ばなかったものは教師になれない。

・雫が二度落ちたからといって意思を穿つわけではない、何度も落ちなければ無理である。

・商品を保管して悔いるよりも、売買して悔いるほうがよい。

・沈黙することは誰にも害をもたらさないが、何度も話すことは多くの者に害をもたらす。

・衣服は支配すべき対象であり、衣服によって支配されてはならない。

・暇があるときは、書物を読みたまえ。

実務にも役立つクイズ

おもしろいクイズをご紹介します。実務にも役立つクイズです。

(『あなたの知らない脳』デイヴィッド・イーグルマン著)

1.「カードの数字が偶数であれば、裏側には原色名、赤・黄・青のどれかが書かれている」この記述が正しいかどうかを確かめるためには、どの2枚のカードをひっくり返す必要があるか?

カードは次の4枚です。

【 5 】 【 紫 】 【 8 】 【 赤 】

いかがでしょうか?

2.「20歳未満は、お酒を飲んではいけない。カードは、片面が年齢、もう一面がその飲み物。法律違反しているかどうかを知るためには、どのカードをひっくり返せばいいか

【 16 】 【テキーラ】【 33 】【 コーラ 】

1.答え:【紫】と【8】。奇数の裏が何かは言ってない。紫の裏が偶数であれば嘘、奇数であれば嘘ではない。したがって真実。8の裏が原色かどうかで嘘かホントかはわかる。赤の裏が偶数だと真実とわかるが、奇数だと嘘かホントかはわからない。正当率は25%以下だそうです。

2.答え:【 16 】 【テキーラ】。解説は省略します。

教訓:1と2は同類の問題であるのに、1はむずかしく、2は簡単。なぜか。

著者によると1は数字の問題、2は人間関係の問題。人間は、数字を解くようにはできていない。人間関係は人間が人間であるための根幹。したがって、得意なのだということです。これを踏み込んで考えると、30%安いとか、数字だけの表示ではだめ、みんな買ってる、人気一番とかの人間関係を示す説明を抜きにしてはいけないということでしょう。

『ストックセールス』

エリック・ピーターソン他著

実業之日本社 262頁 2000円+税

原題はThe Expansion Sale、拡販です。著者はコンサルティングとトレーニングを行う企業の経営者。二人の実務者が調査と学術的な成果を元にして執筆したのが本書です。

柱は4本です。

1.既存顧客の維持

2.値上げの方法

3.既存客との取引拡大

4.謝罪の方法

これら4本の柱に加えて、メッセージの伝え方が説明されています。

以下、要約して説明していきます。

1.既存顧客の維持

・現状:現状でうまくいっていることを説明する。今までにうまくいった具体例を持ち出す。

・変化:変化にはコストがかかることを説明する。現状維持には、お金もコストもかからないと顧客は考えている。

・顧客にとっての取引先の変更:他の選択肢にはリスクが伴い、かつ大差がないことが多いと説明する。

現状を変えたくないという思いが誰にでもある。現状維持バイアスと呼ばれる。既存顧客の維持には、このバイアスを念頭に置いて、取引先の変更はリスクがあってメリットが少ないことを説明することが基本となる。

★新規顧客獲得:現状維持バイアスを打ち砕かなくてはいけない。

・見落とされているニーズ:顧客が気づいていない問題、脅威、機会損失を見込み顧客に認識させる。

・現状維持のコスト:現在のやり方には欠点、限界があることを伝え、このままでは現状維持が困難になることを伝える。

・成功例を伝える。

2.値上げ

・現状維持バイアスを強調しつつ、顧客のビジネス目標に合わせて、他社に引けを取らないレベルで進化していると説明。

最新化、追加機能が必要

・値上げを提示した後、割引を申し出る

・今までの実績を報告

・前回の意思決定プロセスを振り返る

・変化にはリスクが伴うと注意する

・外部要因によるコスト増を説明:コスト増に見合う値上げを提示した後、そのうちいくらかを売り手が負担すると申し出る。

3.既存客との取引拡大

既存顧客に既存取引以外の取引を提案する。関係性を強調して感情に訴える

・実績を報告する:今まで協力してうまくいってきた実績を再認識してもらう。

・周囲のプレッシャーを説明:ビジネスニーズが変化すること、最新のツールや柔軟な働き方が必要なことを伝える。

・厳しい現実を伝える:現在の自社製品に足りないところがあることを伝え、新しいソリューションを勧める。

・変化を拒否した場合のリスクを強調:現状で生ずるリスクを回避する必要があることを伝える。

・改善するチャンスであると説明

4.謝罪の方法

以下の順番にするのが効果的

・対処を申し出る

・責任を認める

・二度と繰り返さないと明言

・問題を説明する

・お詫びの気持ちを伝える

1月から電子保存義務化

義務化されるのは「電子取引のデータをデータとして保存」することです。ただし、紙の請求書等が発行される場合は紙原本保存でかまいません。2022年1月1日からそうなります。小さな会社も大きな会社も個人事業も対象です。

★電子取引:ネット売買は、電子取引です。

-電子メールを利用した各種取引

・見積~発注~納品~請求~支払その他取引

-インターネット

・物品等の購入(経費・仕入)

・鉄道/航空・宿泊代の支払

・EC サイトを利用した販売(ネット販売)

-EDI取引

・見積~発注~納品~請求~支払の一連業務

・金融機関との取引業務(入金・振込)

★保存要件

保存要件として複数挙げられていますが、特に注意すべきものとして2つ紹介します。

検索要件「取引日付」「金額」「取引先」で検索可能

訂正削除に関する要件

対処法は複数ありますが、簡単なのは次のふたつです。

ファイル名に日付、取引先、金額を含める。

例:2022年10月31日に株式会社国税商事から受領した110,000円の請求書

⇒「20221031_㈱国税商事_110,000」

訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を備える

次のキーワードで検索してみてください。

検索⇒

「電子帳簿保存法一問一答」

「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」

『葉隠 上』

講談社学術文庫 644頁 1750円+税

『葉隠』(はがくれ)は、江戸時代中期(1716年ごろ)に書かれた書物。肥前国佐賀鍋島藩士・山本常朝が武士としての心得を口述し、それを同藩士田代陣基(つらもと)が筆録しまとめたものです。有名な「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」ということばは、本書から出たものです。

『葉隠』は江戸時代の道徳本のようなものですからおもしろいはずがないと思っていたのですが、ふとしたきっかけで読んでみるとおもしろいのです。何がおもしろいかというと、事例がたくさん載っていて、それがおもしろいのです。また、武士とはこうでなければということが書かれているのですが、今でも使えることが多いのです。

講談社学術文庫の『葉隠』は全三巻なのですが、今回は上巻から選んで、現代語訳をそのまま「」でくくってご紹介します。

「翌日のことは前の晩から一つ一つ考え、書きつけておかれた。これも様々なことを人より先に思いめぐらしておくべきだという心得だ。ある方のお宅へかねてからの約束でいらっしゃる時は、前の晩からむこうさまのことを万事万端、挨拶話やお辞儀などのことまで思い巡らしておかれた。」

・さわねコメント>そのまま私たちの日常で使えますね。

「とある者の登用のご詮議があったとき、これより以前に酒乱で粗相をしたことがあったので、登用に及ばないということが、全会一致で決まろうとしたとき、ある方が言われたのは、「一度過ちがある者をお見捨てなされてはこれという人物は出て来ますまい。一度過ちがある者はその過ちを後悔するため、十分に気をつけてお役に立ちます。」

・コメント>いかがでしょうか?皆様はどうされますか?

「奉公人についても、よい奉公人を手本にしたならば、それなりにはなるはずだ。しかし、今はよい奉公人の手本がいない。したがって手本を作って見習うのがよい。作り方は、礼儀作法一通りは誰それ、勇気は誰それ、弁舌は誰それ、品行方正なのは誰それ、義理堅いのは誰それ、迷いをすぱっと断ち切って心が素早く定まる決断は誰それと、いろいろな人々の中で一番良いというところを一点だけ持っている人の、その良いところだけを選び出して組み合わせれば手本ができるのだ。」

・コメント>手本の合成です。やってみる価値はありそうです。全体像の合成までいかなくても、いいところを見つけて真似していけばいいのですね。

「過ちを改めるときは躊躇するなと一般に言われる。少しも時間をおかず改めれば誤りはたちまち消滅するのだ。誤りをごまかそうなどとするとき、ますます見苦しく苦しむことになる。」

・コメント>そのまま役に立ちます。クレーム処理の際にも大切です。

「物事が順調に進むときは自慢とおごりがあぶないものである。その時は日ごろの二倍慎まなければ追いつかないのだ。」

「大災難や大凶変に出くわしても動転しないというのはまだまだである。大凶変に出くわしたら歓喜踊躍して勇んで進むくらいでなければならない。一関門越えた境地である。『水かさが増せば船は高くなる』というようなものだ。」

・コメント>コロナの今こそ、歓喜踊躍(かんきようやく)すべきときです。

適格請求書発行事業者登録

消費税の関係の登録です。消費税は、生産・流通の各段階で二重・三重に税が課されることのないよう、「課税売上げに係る消費税額等」から「課税仕入れ等に係る消費税額等」を控除(仕入税額控除)して納税します。税が累積しない仕組みとなっています。

この仕入税額控除の計算に当たり、今は、免税事業者からの仕入についても、仕入税額控除の対象となっています。

ところが、令和5年10月から令和11年9月にかけて段階的に免税事業者からの仕入について税額控除ができなくなります。

令和5年9月30日まで100%控除

令和8年9月30日まで80%控除

令和11年9月30日まで50%控除

10月1日から控除不可

仕入税額を控除できる業者かどうかを判断するのが表題の「登録」です。登録した者から仕入た場合のみ仕入税額控除ができるようになるのです。

現在の課税事業者は迷う必要なく登録すればいいのです。登録は今年10月1日開始。制度開始に間に合わせるには令和5年3月31日までに登録しなければいけません。

免税事業者の方は、売上先が課税事業者である場合、今までつけていた消費税をつけないよう要求される可能性があります。そうしないと売上先が損失を被るからです。実質的な値下げを要求される可能性があるのです。

値下げを要求されないためには登録すればいいのですが、それは課税事業者を選択することになります。納税しなければなりません。免税事業者にとっては試練です。

「1日8000歩」

「20分の中強度運動」

健康のため歩いていらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思います。面白い記事を見つけましたので紹介いたします。元記事はTHINK Blog Japan の「1日8000歩/そのうち20分の速歩きで病気知らずの人生を・・・」です。東京都健康長寿医療センター研究所の青栁幸利氏に対するインタビューを記事にしたものです。以下要約します。

青栁氏の15年にわたる研究の結果、「1日8000歩/中強度運動20分」であれば、要支援、要介護、認知症、がんなどの病気になりにくいことがわかった。

1万歩歩いても病気予防という点では8000歩と効果が変わらない。むしろむやみに歩数を増やすと、疲労により免疫力が下がったり、関節を痛めたりする可能性もある。

8000歩の中に20分の中強度の運動を取り入れると病気にならない歩き方の黄金律だ。

中強度の運動とは、「なんとか会話できる程度の速歩き」である。このとき、心がけたいのは、大股で歩くこと。それさえ意識すれば背筋も伸びますし、自然と腕が振れ、膝も伸びたよいスタイルになる。

歩き終わったあとや翌日に疲れが残っている感覚があれば、それはやり過ぎだ。疲労を感じるということは、つまり免疫機能が下がっているということなので無理をするのはよくない。

悲鳴を上げる場所は、ずばり“関節”。年をとっても筋肉や体力をつけることは可能ですが、関節は鍛えることはできない。膝関節がガクガクしたり、膝がすり減ったりして痛みが出やすくなると要注意だ。

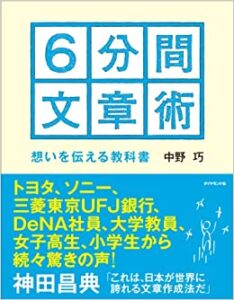

『6分間文章術 想いを伝える教科書』

ダイヤモンド社 中野巧著 152頁 1300円+税

商品を買ってほしい、展示会に来てほしい、ネットでの販売促進に何か書かなければ、カタログに購入意欲を掻き立てる文章を載せたいなど、仕事では、文章を書かなければいけないことが多々あります。そういうときにすらすら書ける人は、ほとんどいないでしょう。本書は、そういう人がすらすら効果的な文章を書く具体的な方法を教えてくれます。

することが簡単でびっくりされるかもしれませんが、またこんなことでうまくいくのかと思われるかもしれません。しかし、とにかく簡単、お金もかかりません。ですから、やってみる価値は十分にあると思います。

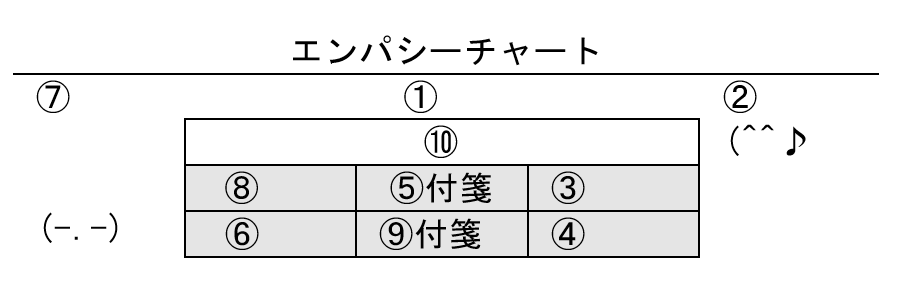

文章を書く方法は、「エンパシーチャート」というものを使って、チャートを単語で「埋め」⇒あるいは付箋を「貼り」⇒文章で「つなぐ」という3ステップで、「共感」から「結果を生み」だします。

「エンパシーチャート」ネット検索してみてください。いっぱい出てきます。YouTube もあります。それでかなりの知識を得られます。ぜひやってみてください。

★検索⇒エンパシーチャート★です。

では、簡単にご紹介します。

下のように表を1枚用意します。A4の用紙がいいでしょう。罫線だけ引いてください。番号は埋めていく順番です。

A_チャートのマスを埋める

①これから書く文章の目的:例_注文の電話をしてもらう

②文章を読んでわくわくする具体的な一人をイメージし、その人のセリフを書く

③②の人のポジティブな感情を書く

④読み手にして欲しいことを書く:例_注文の電話をする

⑤ 付箋に②のセリフを導くあなたの言葉

⑥ ネガティブな感情、③の反対

⑦文章を読んだ人のネガティブなセリフ

⑧ネガティブの背景、行動をストップさせている原因

⑨付箋にネガティブに対する言葉がけ

⑩このチャートのタイトルを入れます

B_チャートに曲線を描く

C_付箋を貼る

⑤⑨に貼った付箋を時間の流れ、あるいは「なんで」「なるほど」「それならば」の流れに合わせて貼っていく

D_つないで文章にする

付箋を見ながら文章にしていく

上記の表では、「1.なんで」「2.なるほど」「3.それならば」としましたが、次のように考えることもできます。

1.相手の共感:「あるある」「そうだよね」とうなずいてしまうようなメッセージ

2.イメージ:紹介されている商品を買うなどして手に入る「新しい世界」のイメージを描くようなメッセージ

3.呼びかける:「新しい世界」へ踏み出そう

ダンボールワン

職安から入ってきた青年が零細企業を中堅に成長させた話です。簡単にご紹介します。

⇒2005年石川県七尾市の能登紙器という会社に22歳の辻俊宏氏が入社した。能登紙器は従業員5人で平均年齢50代、顧客は10件、パソコンもなかった。辻氏は22歳、ハローワークでこの会社を見つけた。

入社半年後、辻氏は段ボール販売のECサイト(≒ネットショップ)を立ち上げた。しかし、半年間での売り上げは7千円。ストレスで胃潰瘍になった。昼間の飛び込み営業に加え、深夜までネットで営業する生活を続けた。「どうしてうちで買わないのか」と聞き続けた。その結果、客が重視するのは、サイズや形ではなく、納期と価格だった。

そこで、材料在庫をあえて抱え、10~20枚の小ロットでも買えるようにし即日出荷にも対応した。ネットでの売上は2年後に2500万円となった。

次にシェアリングを始めた。段ボールは家族経営の小規模な工場が全国に散在し、季節によって繁閑の差が大きい。辻氏はこうした工場と交渉し、多様な製品を安く調達する仕組みをつくり上げた。提携工場は全国約100カ所に上り、顧客は30万社を超えた。牛丼さながらの「早い(短納期)、安い(従来品に比べ最大9割引)、便利(小ロットやオーダーメードも可能)で、段ボール生産のシェアリングプラットフォームを作っている」と辻氏は話す。

(検索⇒「ダンボールワン 辻 俊宏社長(38) 段ボール 常識変える」中日新聞・「町工場から梱包材EC事業者へ変身 ダンボールワン」日経ビジネス)

Z世代の化粧品

日本経済新聞ネット版で『Z世代男子、化粧で「自分らしさ」 女性より売れ筋高く』という記事を見つけました。Z世代とはもともとアメリカで生まれた言葉で、90年代後半以降生まれの人をいいます。1960年から1974年生まれをⅩ世代、1975年から1990年代前半生まれをY世代と定義した流れから名づけられました。

記事をまとめてみます。

Z世代男子の化粧品出費が伸びている。基礎化粧品に使う1カ月当たりの費用も全世代の平均より2割近く高い。男性の化粧品市場では売れ筋は2000円以上と女性よりも高め。アイシャドーなどメーク用品の利用も広がっており、「自分らしさを表現したい」という美に対する熱心な姿勢が表れている。

2020年の男女合わせた化粧品の推計市場規模はで前年比11%減となった。しかし、男性に限ってみると前年比4%増となり、新型コロナウイルス禍でも堅調な伸びを見せている。

オンラインで自分の顔を画面上でみる機会が増えたこと、韓流ブームの影響などが理由としてあげられる。

特に美意識が高いのがZ世代だ。男性が基礎化粧品につかう1カ月当たりの費用は全世代平均比15~20%高い。

特に10代の美容意識は突出して高いという。彼らはSNSの影響が強く、メーク用品への出費は全世代平均に比べ4割高い。

コロナ禍をきっかけにZ世代より上の30代以上の男性にも以前より化粧品が浸透してきている。業界では「伸びしろがある市場」と期待が広がる。

変わったこと・新しいこと

同じことをずっと続けていくと飽きてきます。飽きてくると、鈍感になり疲労がたまります。飽きてこないとしても、視野が固まって環境の変化に鈍感になってしまいます。

そういうときにどうすればいいのか?原因がはっきりしていますから、対策も簡単です。変化です。「週に60時間働いているトップは、週に3時間をまったく異質の活動に使うことが魔法のように効く」これは、経営の神様と呼ばれるドラッカーのことばです。週に60時間働いて、なお3時間を意図的にまったく異質のことに使えというのです。ますますくたびれそうですが、そうではないと経営の神様は言います。

まったく変わったこと、精神的にも肉体的にも使ったことのない部分を使うという刺激が必要なのだそうです。使ったことのない部分は人によって違います。使ったことのない部分を使うのは、あまり気持ちのいいものではないかもしれません。でも、それが刺激なのです。

肉体的には、ストレッチでも筋肉体操でもウオーキングでもいいでしょう。いろいろ考えてみてください。

精神的にはどんなものがあるでしょうか?最近頻繁に言われているものに、マインドフルネスという瞑想があります。1分でもいいと言われています。ネットのおかげ、コロナ禍のおかげで、ネットの情報はとても豊かになっています。経営、セールス、歴史、数学、経済学、哲学なんでも学ぶことができます。学びたいものは、ほとんどの分野をyoutubeなどで無料で見ることができます。

疲労のたまる夏だからこそ、新しいことを決めて新しいことで疲労回復したいものです。

『2040年の未来予測』

日経BP成毛眞著 271頁 1700円+税

著者は、日本マイクロソフトの元代表取締役、2000年に退職してから執筆生活を送っています。本書は、未来を語った本ですが、「おわりに」がとても印象深いので一部を引用し、続けて中身を簡単に紹介いたします。

おわりに

国を忘れて、これからの時代をどうやって生き残るかをまず考えるべきだ。

生き残るためには、幸せになるためには環境に適応しなければならない。生き残るのは優秀な人ではなく、環境に適応した人であることは歴史が証明している。

環境に適応するには環境を知ることが不可欠だ。最悪の事態が想定できていれば、右往左往することはない。

テクノロジー

2008年7月、アップルのiPhoneが発売された。たった13年前にはスマホがない景色が日常だったのだ。今ではスマホのない暮らしは考えられない。生活様式が大きく変わった。今後の10年、もっと早く世界は変わる。

100年前、アインシュタインは40日かけて日本に来た。今なら飛行機で12時間。講演目的であれば日本に来なくてもオンラインでできる。しかも、録画して後日見ることができる。たった100年でテクノロジーは大きく変化した。

自動運転

現在は過渡期である。レベル0から5までの6段階に分かれている。

0:ドライバーが運転する

2:前後・左右の運転操作の一部が自動

3:高速道路など特定の場所で自動運転

5:すべて自動運転

現在多くの自動車メーカーの実用段階はレベル2から3である。2040年には、レベル3以上が世界の新車の29%を超える。

中国と監視カメラと個人データ

上海など20以上の地方政府で、個人の評価システムが始まっている。就業情報、社会保険の支払い状況、刑事罰の有無などで個人の評価を5段階に分けた。表彰、献血、ボランティア歴、光熱費の滞納、ホテルの無断キャンセルなどもポイントに加減される。「スコアに影響するので悪いことをするのは損」という感覚が広がっている。

5GとAIで医療が進む

高速なうえに途切れにくい5Gの利用が進めばオンライン診療の環境が整う。そうなれば医師不足の地方に恩恵をもたらす。また、診療現場ではAIが当たり前に活用されているだろう。たとえば画像診断の世界ではすでにAIが人間を凌駕している。

人口減少

まず地方自治体に影響が出る。地方消滅は可能性ではなく現実問題だ。人も金も足りない中、民間に運営を任せようという流れが加速している。道路、図書館、美術館などだ。地銀も不採算構造に陥る。

衣食住

世界が豊かになり、食肉の消費量は急増する。2030年は2000年の1.7倍になる。しかし、肉は環境に甚大な影響を与えるため、代替肉の市場が生まれている。この傾向は未来に大きな利益を生む。魚も危機に瀕している。遺伝子組み換えが進み、可食部の多い魚が生まれつつある。2040年には世界の肉の60%が人口肉に代わる。

年金

年金がもらえなくなるというのは考えにくい。それは日本が滅亡することを意味するも同然だ。そのような事態となったら、年金を心配している場合ではない。生きるか死ぬかだ。30歳の人だと68歳4カ月まで働けば現在65歳で年金を受給している高齢者と同水準をもらえるだろう。

2030年

2040年というとまだまだ先という感じがしますが、2030年はすぐそこです。どんな世界になるでしょうか?マウロ・ギレンという方は、知人からこの質問をたびたび聞いて来ました。そしてその回答として『2030 世界の大変化を「水平思考」で展望する』を出版しました。本の中で中心的な役割を占めているのが「水平思考」です。水平思考でこの本を書き、水平思考で来る困難を乗り越えようと提唱しています。乗り越える方法について、著者は次のように言っています。

・岸を探すな、沖を見ろ

逃げ場を求めていては、新しい世界にたどり着けない。かつてコルテスはキューバから中米に上陸した時、乗ってきた11隻の船を沈めた。退路を断って前に進むためだ。恐れを断つために前を向くようにしよう。

・楽観主義で行け

2030年までに、新鮮な水、空気、快適な土地は不足するようになる。しかし、そこにも必ずチャンスはある。悲観主義者はどんなに楽観的な状況でも悲観的なものの見方をする。楽観主義者は、どんなに悲観的な状況でも楽観的なものの見方をする。たとえば、温暖化は解決困難な問題に見える。しかし、必ず機会があるはずだ。すべての問題には、チャンスがある。楽観主義で行こう。

・小さな一歩

大きなイノベーションではなく小さな一歩でいい。アップルもマイクロソフトも小さなアイデアから始まった。まず小さな一歩を踏み出そう。

・流れに乗れ

世の中は変わり続ける。だからこそ、この変化を知り、対応しなければいけない。変化に顔を背けるのではなく、変化を楽しもう。

登録申請書受付開始

消費税が大きく変わろうとしています。何が変わるのでしょうか?まず基本、次に何が変わるのかをごく単純化してお話しします。

<消費税の基本>

販売:商品を税込1100万円で販売、代金受取

このうち①仮受消費税 100万円

仕入等:その商品の仕入代金660万円支払

このうち②仮払消費税 60万円

納めるべき消費税

① 仮受100万円―②仮払60万=納付40万円

つまり、もらった消費税から払った消費税を差し引いて国に納めるわけです。この差し引くことを「仕入税額控除」といいます。

<変わること>

大きく変わるのは「仕入税額控除」です。今までは、免税事業者に支払った消費税も「仕入税額控除」できましたが、令和5年10月からできなくなります。

そこで、免税事業者と課税事業者を区別しなければならなくなります。区別するために生まれたのが、インボイス方式とか、課税事業者の登録制度です。

インボイス(適格請求書)を支払先からもらわなければ「仕入税額控除」ができません。

インボイスを発行できるのは、課税事業者である「適格請求書発行事業者(登録事業者)」だけです。

登録事業者になるのは登録申請しなければなりません。その登録申請が始まるのです。

登録申請は、今年10月1日受付開始で、令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。そろそろでいいのですが、準備が必要です。

『できる人の考え方のルール』

ディスカバー リチャード・テンプラー著 235頁 1500円+税

著者は、幅広い分野でマネジャーを務めたあと、出版社を創設。わずか4年後にイギリスで最も成功した出版社と呼ばれるまでになりました。著者は、本書に登場するルールはよりよく生きるための考え方のガイドラインだと言います。

ルールは100あります。まず、最初の6つはすべてお話しします。自分の頭で考えるための6つのルールです。他に「逆境を乗り越えるための」とか「健全な思考を養うための」とかいろいろありますが、少しずつ選んでご紹介することにします。

1.さまざまな考え方の人と付き合う

同じ考え方の人と付き合っていると居心地はいい。しかし、自分の考え方を変えることはできない。あらゆる年代、文化、家庭環境、社会階層の人と友達になろう。

2.他人と異なることを怖がらない

人と違う意見をもったら、それを提案しよう。相手の人格を否定せず、あくまで実際的な提案にとどめる。相手を尊重してさえいれば、たいていは、好意的に受け止めてくれる。

3.相手の言葉をそのまま信じない

自分の考えを押し付けようとする人にあったら、その人の動機を考えよう。動機がわかればそれに同意するかどうかを決めるのは簡単だ。

4.自分の思考を深堀する

自分の動機も考える。その思考によって何を得たいのか。

5.感情に訴えてくる人には注意する

自分の頭で考えられるようになるには、人の思考に影響を与えようとする人の戦略を知ることだ。彼らの多くは、理論よりも感情に訴える。口のうまい人は、まず互いの共通点を指摘する。こうやって二人の距離を一気に縮め、自分が望む結論へと導く。相手が感情に訴えてきたときは、努めて理性的に考えよう。

6.自分の頭で考えてから決める

誰でも信用しないことは不可能だが、何でもかんでも信じることは困りものだ。どちらか一方の極端な状態にならないためには、自分の頭で考えることがいちばん役に立つ。

18.自分は幸せだと考える

何事にも前向きな人がいる。彼らが前向きなのは、人よりいい人生を送っているからではない。考え方の問題なのだ。もちろんそんな人でも落ち込むことはある。しかし、その後の人生をずっと落ち込んで過ごすことを拒否するのだ。拒否することができるのは、考え方によるのだ。自分に向かって「あなたは幸運だ」と言い聞かせるのだ。いつでも物事のいい面を見るようにしよう。自己憐憫をしない人は、する人より幸せだ。

25.つねに新しい挑戦を続ける

健全な精神を保つには、つねに新しいスキルを学んだり、新しい知識を身につけたり、新しい経験に挑戦したりといったことが必要だ。何かに誘われても「知らないから」「やったことがないから」と断っている人は、発想を180度転換しよう。知らないからこそやるのであり、やったことがないからこそやるのだ。

37.締め切りと友達になる

締め切りがあるからこそ人はやる気になる。

43.脳の準備運動をする

「分岐的な発想」の準備をする。ひとつの出発点からできるだけたくさんの発想をするのだ。「レンガは何に使う?」「建物を作るために」だけではなく、もっと考えよう。ゴミ箱が風で飛ばないように重石にする、ガラス窓を割る、坂道で車を止めるのに使う。こうやって想像力を羽ばたかせる態勢を整えよう。

リハビリ

ジル・ボルト・テイラーという人がある朝脳卒中になりました。37歳でした。左脳が機能しません。言葉がしゃべれない、字が読めない、体が動かせないという状態になりました。2週間後に手術することになりました。手術に耐えるための体力づくりが必要です。何をしたでしょうか?

ベッドから起き上がることもできません。いきなり起き上がろうとしても挫折するだけで、やる気をなくしてしまいます。そこで体を揺らしました。最初は揺らすことができればOKです。次に寝返りを打つ練習をしました。起き上がれるようになると、そのまま体を前後に揺らせました。こうして、小さな目標を作って次々に達成していきました。小さな成功に注意を払っていったのです。

介護をしてくれた母親もすぐれた役割を果たしました。イエス・ノー式の質問はジルが目くばせで意思を伝えてしまいます。だから、3つ以上の選択肢でジルに問いました。「サンドイッチどれがいい、チーズ?ツナ、それともスープの方がいい?」ジルはツナがわかりません。そこで「ツナって何」と聞きます。

こうやって小さな目標を作り、細かな挑戦を続けて数年後には職場に復帰します。彼女が有名になったのは7年後にTEDという場でのスピーチが感動を呼んだからです。

私がこの話で考えたのは二つです。小さなできる目標で、大きなことにつなげること、そして脳が復活することです。文字も読めなくなった脳が復活するということは、私たちの脳を今より活性化することができるのではないかと思うのです。関心のある方は『奇跡の脳 TED』で検索してみてください。

心と体に効く簡単呼吸法

落ち着ける、リラックスでる、集中できる呼吸法、アメリカ海軍の特殊部隊であるNavy SEALsにも採用されているということです。「Box Breathing」(箱呼吸)といいます。別名「Tactical Breathing(戦術的呼吸)」とも呼ばれます。

ここまで聞くと、怪しい、とか、うさんくさいと思うかもしれません。しかし、お金も時間もかからない。ただです。とても簡単です。なにしろ、たった4ステップなのです。そして、仕事中でも、カフェでもできます。

以下のようにします。

足を床につけ、椅子の背もたれに背中を預けます。そして、目を閉じます。

1:4秒間かけて息を吸い込む。このとき空気が肺に入ってくるのをイメージします。

2:4秒間肺の中に空気が入った状態を保持する。口を堅く閉じる必要はありません。

3:4秒間かけて息を吐き出す。

4:4秒間肺の中に空気がない状態を保持する

この4つのステップを3回繰り返します。

どうです。簡単でしょう。Box Breathingでネット検索するとyoutubeを含めサイトがでてきます。この呼吸法を誘導してくれるサイトもあります。

超簡単!簿記・会計

簿記とか会計が経営に必要、あるいは知っていれば役に立つということは常識です。

しかし、なかなか学習できません。時間がないかもしれません。何から始めていいのかわからないということもあるでしょう。

いろいろ方法はあるでしょうが、試験を受けるのはよい方法です。「試験」というと「嫌だ」という気持ちに直結する方もいらっしゃると思いますが、「試験」は、スキル、技術を習得するための手段として、利用価値の高いものだと思っています。なぜかというと、スキル、技術の習得には、短期間集中的な学習、練習を必要とするものが多く、それらを動機づけてくれるものの一つが試験だからです。

「日商簿記検定初級」というのがあります。

この「日商簿記検定初級」はすごいのです。すごいのは、

1.経営に必要な簿記の基本をほぼすべてカバーしている。

2.内容がやさしい

3.試験時間が短い(40分)

4.受験料が安い(2200円)

ということです。

ぜひ、ネットで検索して試験の申し込みをしてください。それから参考書を買いましょう。現在次の2冊があります。『土日で合格(うか)る日商簿記初級』中央経済社、『スッキリわかる日商簿記初級』TAC

なにしろ、「土日で合格」です。一回5分とか10分のスキマ時間でもいけるでしょう。少しの努力で大きな飛躍、挑戦してみましょう。

『不老長寿メソッド 死ぬまで若いは武器になる』

かんき出版 鈴木祐著 319頁 1500円+税

書名からなんとなく高齢者向きかなというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この本には、心と体をより健康に保つためのスキルがいっぱいつまっています。著者は1976年生まれ、新進気鋭のサイエンスジャーナリストです。本書は、1970年代から現在までに発表された抗老化の文献から質の高いものを抽出し、3000超のデータを参考にしつつ、著者がUCLAやハーバードといった機関の専門家に意見を求め、科学的な妥当性と効果のバランスが良いものを選んだということです。

まず、著者はこう言います。

―真のアンチエイジング法の原則は、次の三つの段階で構成される。

段階1⇒苦痛:自分の心と体へ意図的にダメージを与える

段階2⇒回復:そのダメージを徹底的に癒やす

段階3⇒往復:苦痛と回復の段階を繰り返す。

―とてもすっきりしています。簡単にいえば、日常生活で心と体にちょっとずつ無理をさせる、休む、それを繰り返すということのようです。本書は、これらのそれぞれを深く掘り下げていきます。

以下要約してみます。

★正しく苦しむための方法

1⇒段階的に負荷を上げていく運動法

・プラセボ・トレーニング:自分のいつもの行動を運動であると意識する→掃除は運動である、何分歩いた、とか。

・日常的活動を少し増やす、強化する:歩くスピードを速くする、階段を上がる。

2⇒エネルギーシステムを調整する食事法

・ブルーベリー、緑茶、リンゴ、オレンジ(ポリフェノールが豊富な食品)、ショウガ、ブロッコリー(含硫化合物)を取る。

・断食→90分断食(食事を食べるのを90分遅くする)、朝食を抜く。

3⇒少しずつ脳にストレスを与える心理技法

・エクスポージャー:ちょっとした不快感に身をさらす(人前で話すなど)

・ストレス体験と向き合う:ストレス体験を書き出す

・利き手でない方の手を使う:歯磨き、食事、マウスなどを左手でする。

・ナビを使わないで目的地に行く。

・音読をする。

★正しく癒えるための方法

1⇒食事のカロリーの質を高める

カロリーの質の高い食品:1食あたりの満足度と栄養価が高く、体脂肪になりにくい食品―加工食品を減らし、野菜をたくさん、上等な肉、魚を食べる。

2⇒睡眠

・快眠のテクニック:室温は18~19度、寝る前に十分換気、寝る前に入浴・シャワー、

・ボディスキャン瞑想:自分の身体の各部に意識を向けて瞑想する。

・ブレインダンプ:「次の日にすべきこと」+「今日終えた仕事」を書き出す。

3⇒美肌

・日焼け止め、保湿剤などを使う。

・保湿はワセリンが一番。

以上ごく簡単にご紹介しました。日常の行動を運動であると意識する、少し行動に負荷を与えるなど簡単にできそうです。やってみましょう。

元気の出る7つの食べ物

前項で「食べろ」という話が出ましたので、「元気の出る食べ物」で検索してみました。出てきた記事が「コーヒー1杯より効果的! 疲れにくい体を作り、元気の出る7つの食べ物」です。簡単にご紹介します。

7つというのは、アボカド、葉物野菜、サツマイモ、バナナ、ダークチョコレート、水、ビーツ。

01. アボカド

食べ物を燃料に変える細胞のはたらきを促進する。善玉脂肪や食物繊維が豊富。脂肪は、摂取した食べ物の栄養の吸収率を上げる。食物繊維は、食事や間食後の血糖値の起伏を和らげるので、エネルギーレベルがより安定する。

02. 葉物野菜

疲れたらカフェインや糖分をとる人も多いが、その場しのぎ。葉物野菜は、鉄分・カルシウム・食物繊維・葉酸・マグネシウム・ビタミンA・C・E・Kが豊富に含まれる。葉物野菜の鉄分とビタミンCは一緒に摂ることで相乗効果が得られ、疲れの元となる貧血を予防する。

03. サツマイモ

複合炭水化物が多く含まれ、食物繊維が豊富なので消化に時間がかかるため、エネルギーをゆっくりと安定的に放出する。栄養素の分解に重要なマンガンも豊富。

04. バナナ

良質な炭水化物、カリウム、栄養素が詰まったバナナは、すぐにエネルギーになる。

05. ダークチョコレート

疲れていると、糖分に頼ってしまいがちだが、血糖値が上がり大量のエネルギーを消費する。糖質の低いダークチョコレートの方が効果的。

06. 水

疲れやぼんやりした気分を払拭。

07. ビーツ

血行を促進し、脳や筋肉へ酸素を供給する効果がある。

『日本一わかりやすい「強みの作り方」の教科書』

KADOKAWA 板坂裕治郎 190頁 1400円+税

著者は、中小零細弱小家業に特化した経営コンサルタント。経営のヒントがあります。かいつまんでご紹介します。

★なぜ

ある美容室の経営者が、「お客様が増えない。このままでは店を畳むしかない」と筆者のもとを訪れた。「なぜ美容師になろうと思ったのか」と尋ねると、「お客様をきれいにしたいと思ったから」との返事。これでは、お客様は来ないと筆者は感じた。説得力がないのだ。そこで、さらに質問を繰り返すと、より深い答えが得られた。

彼は天然パーマで、子どもの頃いじめられたという。なんとかいじめられないようにとストレートパーマをかけたが、コンプレックスは残った。10代後半に、ストレートパーマが取れかかった彼の髪を見て、直毛の友人が「その髪いいね」と褒めてくれた。自分は直毛がうらやましかったが、直毛の人は自分のくせ毛をうらやましがる。地毛は個性なのだと気づき、ストレートパーマをやめる。くせ毛でもおしゃれに見える髪型を模索するうちに、美容師という仕事に興味をもち、美容師になったのだ。

そこで筆者は、「くせ毛専門美容院」として立て直すことを提案した。彼は提案を受け入れ、彼の店は繁盛店へと生まれ変わった。

★強みは壁にぶつかったときに見える

江村典子さんは、商社勤務から手袋製造、そして中国貿易コンサルタントとなる。コンサルになった頃筆者と出合い、教えに従いブログを書き続ける。しかし、「中国との貿易が好きで好きで仕方がない」というブログの姿勢が嘘のようで息苦しく感じ、壁にぶつかる。そのとき、「では本当に好きで仕方がないものはなにか?」と筆者に尋ねられ「手袋」であると気づき、「手袋のソムリエ」としての活躍が始まる。壁にぶつかったことで「本当の強み」を知ることができたのだ。

★失敗

熊本晶子さんは、奈良でエステサロンを経営、そして倒産。その後、暗く重い生活をしていた。しかし、筆者の「経営者としてアホだったから、倒産したんだ。あほらしく元気に振る舞え」という言葉で心機一転。「エステで倒産した女」、つまり、こんな経営をしたら破産するという「エステサロンの潰し方」を体現したことを武器に、「サロン経営スクール」を立ち上げ活躍している。

★年齢を「学ばない言い訳」にするな

亀岡さんが筆者の塾生になったのは60代後半だった。段違いの年上で、筆者は困惑した。しかし、書き方もわからなかったブログを毎日書き始め、「まずはチラシを撒き、その次にランディングページを見てもらい、さらにブログをみてもらって信用してもらい、その後に受注をもらう」という筆者の教えに忠実に従って売上は跳ね上がった。70代後半の現在もスマホでブログを書き続けている。年齢を言い訳にした瞬間、人は老いる。

★営業の4フェーズ「信頼構築」⇒「感情表現」⇒「問題特定」⇒「商品説明」

最初の2つを「身内化フェーズ」と呼んでおり、最重要。まず、「身内」を増やす。どうやって増やすのか?「ありとあらゆるコミュニティに所属し、人が嫌がることを引き受ける」のだ。なぜ「人が嫌がること」を引き受けるのか。それは、相手の方から「いつもありがとうね」と身内認定してもらえるからだ。そして重要なことは、「決してこちらから、ビジネスの話も、営業の話もしない」ことだ。

アフターコロナを「元気に」

日経ビジネス電子版に元気になりそうな記事がありましたのでご紹介いたします。「アフターコロナを元気に生き抜く脳の健康管理」です。筆者は、川西由美子さん。行動健康科学に基づく組織開発とストレスマネジメントの専門家です。記事をかいつまんで紹介いたします。

「気持ちが前向きになれない」と私に相談に来るときは、8割ぐらいが食事をしっかり取っていない。だから、まずこういう。

「話はあとよ。まずはそのクッキーを食べてね」

炭水化物が不足することで脳が省エネルギーモードになり、「集中力が上がらない」「だるい」「眠い」などの反応が出ることがある。 ダイエットで炭水化物を抜くことを推奨する人もいるが、脳の健康のためにはしっかり取っていただきたい。脳の重さは全体重の約2%にすぎないのに、体全体の消費エネルギーの20~25%を使っている。そして脳の主要なエネルギーは糖質(炭水化物は糖質)。

脳がエネルギー不足になると、体の自己防衛反応が働き、「省エネモード」になる。寝ているときが一番エネルギーを消費しないので、昼間うとうとしたり、集中するのに使うエネルギーがカットされて効率が上がらなかったり、などの症状が出てくる。

脳のエネルギーレベルを満たすと、こうした症状が回復し、心の状態(意欲など)がアップする。

「食べること=生きること」なので、食べるのを飽きないような仕組みが人間の脳に備わっている。でも、こうした機能を活性化させるのも栄養を十分取っていなければ働かない。

情報収集

コロナ以後、変化のスピードが速まっているように思います。とくに速くなったのがIT化のスピードです。「うちはアナログだから」と言っていて済んだのがコロナ前、済まなくなったのがコロナ後だという人もいます。変化に関連して、情報収集について大事なことを少し考えてみました。

1.人の話を聞く

他の人が何をしているのか、何をしたのか。あたりまえのことですが、たくさんの情報が入ってきます。情報を得るために直接必要なのは「聞く」ことでこちらが「話す」ことではありません。もちろん、「話す」ことも重要ですが、情報収集に直接役立つのは聞くことです。「聞く」とは尋ねること、回答を耳から入れることです。

2.新聞の出版広告欄

新聞の下の方には、出版の小さな広告がいっぱい載っています。本も雑誌もあります。ここを見ることで今話題になっていること、未知のことばを知ることができます。そして、時間はほとんどかかりません。興味深いものがあればネットで検索をかければ、内容もいくらかわかります。

3. 視点を変える

人は知っているものしか見ない、当たり前だと思っていることしか耳から入ってこないという傾向があります。「自分には知らないことはない」と思いだしたら、新しい情報が入ってきていない重大な証拠です。この危険を避ける簡単な方法は、視点を変えること、新しいことをすることです。通勤路を変える、食べるものを変える、座っている席を変えるなどです。新しいものが見えてくるはずです。

情報収集には多様な方法があります。試しにネットで「情報収集」を検索してみてはいかがでしょうか?

売上原価

売上原価ってなんでしたっけ。きちんと理解されている方もたくさんいらっしゃいます。そういった方には申し訳ないのですが、売上原価についてお話ししたいと思います。なんといっても経営の基礎の基礎ですから。

太郎さんのお話として聞いてください。

① 開業1年目:2021年

太郎さんは、2021年1月1日に小売店を開店しました。1年間で商品を80万円仕入れて、その全部を100万円で売りました。この時の損益計算書の上の方はこうなります。

| 売上高 | 100万円 | |

| 売上原価 | 80万円 | |

| 売上総利益 | 20万円 | |

| (売上高総利益率) | (20%) | |

売上原価は、売上に直接関連する経費は、80万円です。仕入れた商品すべてが売れたのですから、仕入れた金額が売上原価になります。売上から売上原価を引いたものが売上総利益、あら利益です。

② 開業2年目:2022年

2022年の仕入は100万円でした。売上金額は前年と同じ100万円でした。2022年の大みそかに店を閉めると商品が仕入れ値で30万円分残っていました。

この時の損益計算書はこうなります。

| 売上高 | 100万円 | |

| 仕入高 | 100万円 | |

| 期末商品棚卸高 | 30万円 | |

| 売上原価 | 70万円 | |

| 売上総利益 | 30万円 | |

| (売上高総利益率) | (30%) | |

通常1年間で、会計の計算を区切ります。個人営業の場合は1月1日から12月31日までの1年間です。この区切られた期間を事業年度といいます。事業年度が終わったときに残っている仕入商品を在庫といいます。事業年度末の在庫は、損益計算書に「期末商品棚卸高」と表現されます。

在庫は売れていないのですから、売上原価にはなりません。つまりこの年の経費にはならないわけです。仕入れた100万円はいったん仕入として経費になるのですが、経費にできるのは、売上になった部分だけです。ですから、売れ残った在庫30万円を100万円から差し引いて売上原価を計算します。

③ 開業3年目:2023年

太郎さんはめでたく開業3年目を迎えます。1年間で30万円を仕入れて、売上は100万円でした。年末に商品、在庫はありませんでした。 この時の損益計算書はどうなるでしょうか?売上総利益はいくらになるでしょうか?損益計算書を見てみましょう。

| 売上高 | 100万円 | |

| 期首商品棚卸高 | 30万円 | |

| 仕入高 | 30万円 | |

| 期末商品棚卸高 | 0万円 | |

| 売上原価 | 60万円 | |

| 売上総利益 | 40万円 | |

| (売上高総利益率) | (40%) | |

新たに期首商品棚卸高というのが出てきました。これは前年の商品在庫です。これを仕入高と合計したものが売上原価になっています。年末の在庫がゼロ、つまり店の商品は全部売れたのですから、前年からの在庫も売上原価、つまり経費にしたわけです。

以上簡単に売上原価の説明をいたしました。なぜ事業年度末に在庫、棚卸をしなければいけないのかわかっていただけたでしょうか?在庫がいくらあるかわかって初めて利益の計算ができるのです。損益計算書の中でとても重要な役割を持つのが、ここです。つまり、「売上―売上原価=売上総利益」です。売上総利益も売上と同等あるいはそれ以上に大切です。

Googlemapで営業

当事務所のお客様のことです。売上の元帳を見ていたら売上先に私になじみのないところが数件ありました。ご新規だろうかと思って、お客様にお尋ねしたところ、そうだとのことでした。どうやって増やしたのか伺いました。

1番大きな売上先と価格で折り合いがつかず、おつきあいをやめたのが昨年初めだった。そして、コロナがやって来た。売上がほとんどなくなった。困った!でも「困った」と言っているだけでは、困ったままだ。そこでスマホだ。地図検索アプリGooglemapを開き、検索窓に「建築会社」と入力してクリック。地図には建築会社がたくさん表示された。それをリストにして、近くから回っていった。5~60社訪問して、新規取引を開始できたのが5~6社だ。他に見積だけで終わったところも数社あった。

というのがお客様のお話でした。

Googlemapを営業に使う手法が広まっているのかもしれない。そう思い「Googlemap 営業 新規」のキーワードでGoogle検索してみました。営業にGooglemapを使う方法についてはいくつかHPがありましたが、このお客様のように簡単に利用する方法は見つけることができませんでした。このお客様がどのようにこの方法を見つけたのか伺っていません。残念です。

私は、このお話を直接お客様から伺いました。皆様も、お仕事で会われる方に新規顧客の開拓方法、あるいはかつてのお客様の掘り起し方法など尋ねてみられてはいかがでしょうか?何か思いもつかなかった方法が手に入るかもしれません。

『本を読む本』

講談社 M.J.アドラー他 265頁 940円+税

短い時間で、さっと本を読み、しかも中身をしっかり把握する方法が、この本を読めばわかります。本が苦手な人もやってみる値打ちはあるでしょう。

本は、とても貴重な情報源です。しかし、なかなか読めない、そうおっしゃる方も大勢いらっしゃいます。

全部は読まないでいい、大事なところだけつかみ取る読書法を本書から選んでご紹介します。

著者は読書には4つのレベルがあるといいます。低いレベルから高いレベルに段階的に前のレベルを吸収しながら変化していきます。第1レベルは小学生で習得するもので、普通の読み方です。つまり、最初から最後までページをめくって読んでいく方法です。そして、第2レベル以上の読み方をしている人はあまりいないでしょう。4つのレベルは次の通りです。

第1初級読書:普通の読み方

第2点検読書:短時間で要点を掴む

第3分析読書:時間無制限・徹底理解

第4シントピカル読書:複数の本を同時に

第2レベルは、限られた時間の中で内容をできるだけ把握する手法です。第3レベルは時間の制限なしに本を徹底的に理解する手法です。今回は、第2レベルを紹介いたします。なぜならば、短時間で本を把握することができ、かつ、日頃本に親しんでいない方でも読書することができる方法だからです。

第2レベルの読み方

1.表題や序文を見る:どちらも素早く読む。サブタイトルなど、その本の目的や取り扱う範囲、著者のものの見方を示すものにはとくに注意する。こうして本の主題を把握してしまう。

2.目次を見る:これで本の構造を知る。著者は相当な時間をかけて目次を作っている。目次から著者の意図を読み取ることができる。

3.索引を見る:重要な言葉が並んでいる。参照箇所としてあげられているページの数が多いほど重要であると考えてもよい。該当ページを開いてみる。目次を見て把握した内容とかぶる言葉も重要性の判断根拠とできる。

4.カバーのうたい文句を見る:著者がここで自分の本の論点をできるだけ正確に要約していることも珍しくないので、しっかり見る。

ここまでで、この本はさらに念を入れて読み直すべきか、もう読まないのかを判断する。

5.かなめの章をよく見る:その本のかなめと思われるいくつかの章をよく見る:章のはじめや終わりにはその章の中心的なことが書いてあること多い。その部分に要約がついていることも多いのでよく読む。

6.ところどころ拾い読みする:せいぜい段落を1つか2つ、長くても2,3ページぐらいずつでよい。本全体を拾い読みする。どこかに大切なことが書いてないかたえず気を配る。とくに最後の2,3ページは必ず読む。

以上の6段階を数分間から長くても1時間で終える。

読みの速度がませば、それにつれて理解力もます。早く読むには指を使う。指を文字の横において、目の動きより少し早めに移動させる。こうすることで眼が後戻りしたり止まったりすることがなくなり、動きが安定する。集中して読書することができる。読書速度が上がる。

いかがでしょうか?ぜひ、お試しください。

『知覚力を磨く』

ダイヤモンド社 神田房江 263頁 1800円+税

「知覚力」の文字を見て「えっ?」っと思われた方はいっぱいいらっしゃると思います。知覚力はもちろん知覚という言葉も日常の世界にはめったに出てきません。知覚とは、自分の周りの情報を受け入れそれを解釈することだそうです。では、知覚力を磨くとどうなるか?見えなかったものが見えるようになり、したがって考えられなかったことを考えられるようになり、実行など思いもつかなかったことを実行できるようになるのです。人間の知的生産、行動は、「知覚⇒思考⇒実行」というプロセスをたどるからです。最初の知覚が大きくなれば最後の実行も大きくなる道理です。本書は、この知覚力を磨く方法を具体的に教えてくれます。著者は、日本航空勤務後、イエール大学大学院で美術史学を学び博士号取得、メトロポリタン美術館、ボストン美術館勤務後、現在、絵画をツールとして知覚力を磨くトレーニングを、企業・大学・病院に提供しています。

本書では絵画を材料として知覚力を磨く方法を教えてくれます。では、少しだけご紹介します。

まず、なぜ絵を使うのかの理由です。

★知覚力を磨くのに絵画を使う3つの理由

・理由①

先入観が入りにくい:観察する目を鍛えるには、先入観に左右されることなく対象をあるがままに見ることが大前提。その点、多くの絵画に描かれているのは日常とは切り離された情景なので先入観が入りにくい。

・理由②

フレームで区切られている:自然の風景、複雑なデータなどは際限がなく、切り取るのが困難。絵画は対象をあらかじめフレームの中に限定していて、しかも動きがない。観察が容易であり訓練に適している。

・理由③

全体を見渡す力がつく:対象を全体でみることが重要だといわれる。しかし、全体とは何なのかがわかりにくいことが多い。絵画は、全体とは何かがはっきりしているため、全体を容易にとらえることができる。

この3つに見られる以上のメリットが絵画観察にはある。例えば共感力を高めるなどである。絵画を観察するには具体的には次の4つの技術を使う。

★絵画観察の4つの技術

技術1.全体図を観る

目を引くところだけでなく、目立たないところ、四隅などまんべんなく観る。

技術2.組織的に観る

ステップ①:全体図に向かいコンテクスト(構成)と基本的要素を把握する。

ステップ②:フォーカルポイント(中心となる部分)を選び、その詳細を観察する。

ステップ③:残りを部分に分け、それぞれの詳細を観察する。

ステップ④:一歩下がって全体図を眺めながら解釈する。

ステップ⑤:周縁部を確認し、再解釈を検討する。

技術3.ブラインドスポット、目立たないところを観る

技術4.関連づけて観る:

いかがでしたか?なんとなく雰囲気がわかっていただけたでしょうか?

絵画を観察することによって知覚力を磨くことができる。知覚力を磨くと、より豊かな経験をし、今までできなかったようなことを実行できるようになる。

そう考えると、「絵画観察」してみたくなりませんか?この本を手に取って読んでみたくなりませんか?

『経済がわかる論点50 2021』

みずほ総合研究所 東洋経済新報社 1600円+税

日本経済新聞社編 日本経済新聞出版 1800円+税

吉地真編集 1500円+税

2021年はどんな年になるのでしょうか?冒頭にあげた3冊の本から、暗くないものを選んでみました。

★マイクログリーン(文芸春秋)

幼葉野菜と漢字にしてもよくわからないかもしれません。土やスポンジなどの培地に種を蒔き、発芽後2~3週間ほどの若芽のうちに収穫する。馴染みの深いカイワレ大根も、「ラディッシュ・マイクログリーン」と呼ばれる幼葉野菜の一つ。アメリカで1980年代から栽培されるようになったマイクログリーンだが、2014年に米農務省が「非常に栄養価の高い野菜」と評したことで注目され、世界各国で生産者が急増している。

日本でも最近増えてきており、全国で50~60件の業者がいる模様。これから認知度も高まれば生産者も増え、マイクログリーンが普及していくだろう。

★デタラメ経営が生存確率を高める(文芸春秋)

環境変化が大荒れの時、不確実性が高く予測が不可能な場合には、とりあえずいろいろやってみろということである。事前に生真面目に準備すればいいというものではなく、むしろデタラメでいい加減なくらいでよい。デタラメな試行錯誤をスピードアップして繰り返した方が、当たりを引く可能性が高くなる。

★テレワーク(みずほ)

新型コロナの流行に伴ってテレワークの導入が急加速している。2018年の総務省調査では導入率は19.8%であったが、緊急事態発令後に経団連が実施した調査では97.8%が導入したと回答した。テレワークは多様な人材の活躍、優秀な人材の獲得などとして有効と考えられており、コスト抑制効果もある。一方テレワーク導入にあたっての課題には、通信環境の整備、機器の導入などのほかに、業務オペレーションの再構築という問題がある。また、対面コミュニケーションの喪失への対処の問題もある。

テレワークへの対処は、新型コロナ対応だけでなく、今後の様々な環境変化への対処にもつながる。

★ヘルステック

ヘルスとテクノロジーからなる造語。モバイルサービス、AIなどを活用した新しい健康・医療・介護サービスを指す。新型コロナウイルスの感染拡大によりヘルステックの利用ニーズが拡大している。

様々な測定機器が職場や家庭で利用されるようになっているとともに、オンラインでのバイタルデータを共有しての健康相談・診療支援も広がっている。

★コロナで生まれる新しい消費と流通(日経)

新しいマーケッティング手法がロックダウン化の中国で注目を集めた。「ライブコマース」だ。生中継のテレビ通販のようなもので、ネットを使うため双方向のコミュニケーションが可能で、視聴者からの問い合わせにもダイレクトに答える。

上海のあるショッピングセンターでは、3月8日の国際女性デーに終日SNSでライブコマースを実施した。テナント60店の販売員が入れ代わり立ち代わりで商品を説明したのだ。同センターに出店する資生堂も参加し、1時間で70万円を売り上げた。

コロナで新分野

ベアテイルという会社が、請求書のペーパーレス化サービスを始めました。日経トップリーダー2021年1月号の記事から紹介します。

ベアテイルは、家計簿アプリや経費精算の領収書を電子化するRECEIPT POSTのサービスを提供している。同社が、既存サービスのユーザー企業にコロナ禍の困りごとを聞いて回る中で、請求書の問題が多く挙がった。「社員の出社が減り、請求書が社内に滞って支払い遅れが起きた」「郵送で届く請求書を処理するために経理の社員は出社しなくてはいけない」という悩みだ。そこでその悩みを解決するための製品開発に着手した。出来上がったのが請求書のペーパーレス化サービス「インボイスポスト」だ。

インボイスポストの特徴は、ユーザー企業に代わって、ベアテイルが請求書を受け取ることだ。ユーザー企業の取引先に請求書の送り先をベアテイルにしてもらうのだ。請求書を受け取ったら1日以内にPDF化し、スタッフが記載内容のデータ入力まで済ませる。これによりユーザー企業は、請求書のPDFと入力内容をインターネットで見ることができる。紙の請求書はベアテイルが倉庫で10年間保存する。倉庫は地方にある。

以上、簡単に記事をご紹介しました。ペーパーレス化、IT化のお話ですので、この会社、ベアテイルも人手をかけない、省力化された仕事をするのかと思って記事を読みましたが、とんでもない手間をかけているようです。人が困っていることに手間をかけてお金にしているわけです。要するに、アウトソーシングの新しいネタを見つけたわけです。そして、ITとアナログ、新旧の融合だと思いました。

ウイズコロナの中小企業

大同生命が「one hour」という月刊情報誌を出しています。無料で実物を配布していますし、ネットからもPDFで取得することができます。この11月号に「ウイズコロナ時代中小企業に求められるマーケティング戦略とは?」という記事がありました。簡単にご紹介することにします。

★事業の再定義:考えるべき選択肢は三つ

①リアルの事業だけで進める

②ネット通販などバーチャルの事業を強化して主軸にする。

③リアルとバーチャルの融合で進める。

とはいうものの①のみでは心もとない。

★中小企業のままで大きくできる

ITを使えば、小さいままで年商を拡大できる。

★広告宣伝費用が下がっている

SNSを上手に使えば、低費用で大きな効果を得られる。

★ウイズコロナの有望ビジネス

①リモートワーク:リモートワークに関連するIT機器、その保守管理サービス

②サテライトオフィス・シェアオフィス:古民家を改装して、あるいは自社のオフィスの一部を提供

③3密防止関連ビジネス:衝立、フェイスガード、自動、ロボット化システム

④おうち時間ビジネス:ゲーム販売ビジネス、中古品活用サポートサービス

⑤オンデマンドビジネス:ユーザーの個別要望に応える。フィットネス、料理レシピなどの動画配信サービス

⑥スマートフォン活用ビジネス:高齢者の保有率増加・・などです。

記事を読むのは無料です。ただし、会員登録する必要があります。

『巣ごもり消費マーケティング「家から出ない人」に買ってもらう100の販促ワザ』

技術評論社 竹内謙礼 201頁 1680円+税

コロナの影響はしばらく続きそうです。なんとかしたいという経営者の方に、この本をお勧めします。本の見開きには、「巣ごもり消費に効く100の販促ワザ」が折り込まれ、そでには、「巣ごもりしてても売れるモノ、売れるサービス」の一覧が印刷されています。著者は定評のある経営コンサルタントです。いくつかご紹介します。参考になるものがありますように。

★戦略:短期、中期、長期

・短期:目の前のキャッシュを取りにいく

対象顧客:常連客、優良顧客、見込み客

新規顧客の獲得は短期ではむずかしい。新規ビジネスも同じ。

セール:本来安売りは勧めないが、消費が弱っているときは「売れた」という体験が重要である。

売り方:お客様が安心できる売り方。人との間隔はできるだけ2m(最低1m)開けるなど。感染させない売り場作りをする。

SNS ・ダイレクトメール:「がんばっている」、「今大変だから買ってほしい」を伝える。

・中期:事業をゆっくり回す

新規顧客の獲得:客層マトリクスで新規顧客の客質を決める。

① 感染が怖い

良識がある

② 感染が怖い

良識がない

③ 感染が怖くない

良識がある

④ 感染が怖くない

良識がない

この中で、新規顧客として迎え入れたいのは「③感染が怖くない、良識がある」人たちである。次が「①感染が怖い、良識がある」。集客の段階でふるいにかける。スタッフが頑張っている話や、お店の復活に向けて力を合わせて働いている話などをチラシやホームページでアピールする。

悩み事解決提案_寝具の場合「睡眠不足は免疫力の低下につながる」、「不安で眠れないときには寝具を変えるのが一番」など

有効な売り方:宅配、出張サービス、屋外販売。

・長期:新規顧客獲得(詳細は省略)

★ネット活用

・本格的なネット通販:軌道に乗せるまでの時間とコストがかかりすぎるので、難しい。

・簡易ネットショップがいい:メルカリ、ヤフオクなどに出店、SNSや紙媒体から誘導。LINEも利用できる。

・Googleマイビジネスに登録:無料で検索結果の露出が高まる。

・フェイスブック、インスタグラム、ツイッターを利用して、役立つ情報を発信する。

・LINE公式アカウント:ビジネス向けのLINEアカウントで、月額無料から利用できる。お客様に登録してもらえば、直接メッセージを発信することができる。LINE公式アカウントの開封率は60%とも言われており、ほかのSNSやメルマガよりもリーチ率は高い。

★動画

有効な販促ツールである。素人がスマホで撮るレベルで十分である。

・身振り手振りをできるだけ大きくし、大きな声で話す。

・撮影用の照明を使うなどして明るい画面を作る

・映像は1分以内に収める。

いかがでしたか?

先が見えない

「先が見えない」ということばをよく聞きます。ずっと以前から言われていたように思います。しかし、コロナ以後、この「見えない感覚」はどんどん大きくなっているように思います。書店にも『日本経済予言の書、2020年代、不安な未来の読み解き方』、『経済危機はいつまで続くか』などのコロナと経済の将来を関連づけた本が平積み、山積みです。『日本経済予言の書』には、7つのショックが到来すると書いてあります。アフターコロナショック、トヨタショック、気候災害ショック、アマゾンエフェクト、人口ピラミッドの崩壊、ポピュリズムショック、デジタルチャイナショックの7つです。内容の説明はここではしませんが、これだけ「ショック」が並ぶとショックを受けるのではないでしょうか?

このような時代、経営者は何をすればいいのでしょうか?

何が起こるかわからない時代、つまり、自社の商品・サービスの提供先であるお客様にも何が起こるかわからない時代です。今、優良なお客様でも何が起こるかわからない。「トヨタショック」とは、トヨタが今の存在感を失っていくということです。トヨタでさえ、なのです。これに備えるには、お客様の数の増加が有効だと考えています。お客様の数を増やす、つまり新規顧客の獲得です。お客様の数を増やすには、以前のお客様で現在は遠ざかっている人を対象とするのもいい方法です。「既存客の掘り起こし」です。

新規顧客を増やす。簡単にはいきません。しかし、増やさなければいけないと思うのです。自社にあった方法を探さなければいけません。

選択肢の数

1頁で選択肢の絞り込みという話が出てきました。では、いったいいくつの選択肢にすればよいのでしょうか?実は、実験をした人がいます。「ジャムの実験」「ジャムの研究」といいます。あまりに有名なので反論もたくさんありますが、ここで簡単に紹介いたします。

ある食品スーパーにジャムの試食コーナーを2種類作った。品揃えの数が違う。一方は24種類、他方は6種類だ。試食に立ち寄った客は前者が圧倒的に多かったが、実際にジャムを購入した人数は、品揃え6種類の客が24種類の客の6倍以上だった。24種類だと多すぎて選ぶことができなかったのだ。実験をしたのはシーナ・アイエンガーという学者です。同様の実験を続け、4から6の選択肢を与えられた場合、20から30の選択肢を与えられた場合よりも実際にどれかを選び取る可能性が高く、また満足度も高いとしている。

では、たくさんの種類を提供したい場合はどうするか?選択肢群を扱いやすい数に分類し、それぞれの分類に、やはり扱いやすい数の選択肢を含める。たとえば、4から6のグループに分類し、それぞれのグループをさらに4から6のグループに分ける。こうすることで選択の負担を軽減することができる。

ワイン専門店の「ベストセラーズ」では、ワインを「発泡性」「みずみずしい」「甘い」といった八つの味に分類し、多数のワインを配置している。

客には選択肢を提供したほうがいいのですが、多すぎると選択ができなくなるので4~6の選択肢がいいだろうということです。

オンラインで

運転免許証を取得する際などに通う民間の指定自動車教習所の学科教習をオンライン化するという記事を見ました。日商簿記検定2級、3級の試験もオンライン化するということを知っていましたので、もしかしたらこの動きはかなり一般的なものなのではないかと思って調べてみました。オンラインでの受験はCBT(Computer Based Testing)と言います。

「試験」「CBT」をキーワードに検索してみるといっぱい出てきました。とても紹介しきれません。CBTで受験できる資格一覧というサイトもあり、何ページにも渡って紹介されています。CBT配信コンサルティングの会社もあります。

以前からCBTへの流れがありましたが、コロナで一気に加速された感があります。そういえば、私も簿記のテストをCBTで提供しています。

営業の世界もオンライン化が進んでいるようです。ネットでの受注発注が多くなって、営業人員が減少するという傾向にコロナで勢いがついているようです。とはいえ、やはり対面がやりやすいという感覚があるのは当然です。

しかし、「日経トップリーダー11月号」の「オンラインで全国に打って出よう」という記事ではオンライン営業を強く進めています。なぜか?

1.リスクは今回のウイルスだけではない。災害もある。いざというときオンラインでできるようにしたい。

2.他の地域からオンライン営業で攻めてくる大手などに根こそぎ陣地を奪われる。

という2つの理由をあげています。オンラインの加速は間違いないでしょう。

『人を動かす行動経済学26の切り口 トリガー』

イーストプレス 楠本和矢著 201頁 1600円+税

行動経済学という言葉は、2017年ノーベル経済学賞をセイラー教授が受賞した時に何度も出てきました。

では、行動経済学とは何なのか、数ある経済学の中でもっとも実務、ビジネスに役立つのが行動経済学だと思っています。なぜかというと、行動経済学は理屈ではなく、感情的、非論理的な判断、選択に焦点を置くからです。つまり、商品の購入にあたってどのような選択をするのかを実際の行動から解きます。

本書では26の切り口が紹介され、それぞれが事例、解説、ベースにある理論、適用条件からなっています。いくつかご紹介いたします。

★ファンから情報発信

実際に使っている人が発信する情報は、信頼性が高いと感じる

・事例:キャンプ用品メーカーが、キャンプ場でユーザーが商品を使いながらコミュニケーションできる機会を提供。

・解説:ユーザーが発信する情報を利用する手法は、SNSの普及ですでに多くの企業が採用している。

・ベースにある理論

―ウインザー効果:第三者からの情報をより強く信じてしまう傾向。

★とにかくNo.1

人気商品を可視化

・事例

コスメ関連メディアにおけるランキングNo1の事実だけを徹底的に訴求⇒信頼できるブランドというイメージが形成された。

・解説

「一番は何か」は、誰もがぱっと使える、便利な評価基準。しかし、それが誰を対象に、どのように調査したものかを確認する人はほとんどいない。そもそも「No.1」という数字だけを見て、何の評価かきちんと見ない場合すらある。

・ベースにある理論

―バンドワゴン効果:人気を多く集めているものに興味を示す。

―ハロー効果:ある「目立つ特徴」に引きずられ、それだけで全体の評価が良くなる。

・応用

自社商品、サービスでどんなことでもいいからNo.1を探せ。

★選択肢の絞り込み

選択肢を限定することで意思決定のストレスを軽減し、「選ぶ」ことよりも「購入する」ことに集中させる方法

・事例:スマホメーカーは、新シリーズが出るたびに、旧製品を廃盤にすることで、商品ラインナップを絞り、選択を容易にしている。

・解説:選択肢がたくさんありすぎると、選択が困難。そこで選択肢を絞る。

・ベースにある理論

―決定回避の法則:選択肢が多くなりすぎると、選択に伴うストレスにより、決定を回避してしまう。

★相対的に選ばせる

比較対象となる3つ前後の選択肢を提示

・事例

レストランのメニュー、値段の高い順にAコース、Bコース、Cコースとあり、BコースはCに近い値段。「お値打ち感」がでて、多くが「Bコース」を選択する。

・解説

比較対象はわかりやすい判断材料であり、落としどころの選択肢を提供する。

・ベースにある理論

―おとり効果:明らかに選ばれる可能性が低い選択肢が加わることで、それに影響を受け、ある特定の選択肢を選んでしまう傾向のこと。

―極端回避性:両端に位置づけられるものに対し、何となくそれを選ぶリスクを感じ、中庸にあるものを選択しようとする傾向のこと。

営業

うちのお客様で飛び込み営業を始められた方がいます。飛び込み営業の成功率が低いことはよくご存じですが、それでも始められているのです。建築関係のお仕事で、現場が辛い、しかし、売上が下がっているのでなんとかしたいということから始められました。70歳台の社長です。県北を回っているとおっしゃっていました。

通常であれば、遠方は利益を出すのがむずかしいので私はお勧めしていません。「遠方は、考えた方がいいですよ」と言おうとしたときに、社長がお話をつづけました。「飛び込み営業はしたことがない。しかもこの業種の客は初めてじゃ。じゃから練習せんといかん。じゃから、失敗しても影響の少ない遠方から始めたんじゃ」とおっしゃったのです。びっくりしました。一か月後にお目にかかったときには、受注額は少ないが、県南で新規顧客を獲得されました。またまたびっくりです。

ある飲食店の社長は、忘年会のお尋ね電話をお客様にしているとおっしゃっていました。「お客様に電話をするのは初めてじゃけど、なんもせんわけにはいかん。予約の電話も少ないし、なんでもできることはせんといかん。効果はあがってきている。あとで、あれをしとけばよかったとか言いたくない。できることはする」。このお店は、従来からお客様の名刺をいただくようにしていたのでこのようなことができるわけです。

70歳の社長がされているのは新規顧客開拓、新規客層開拓です。とても重要だと思います。飲食店の社長がされているのは、既存客への誘い掛けです。

自社では何をするのか、何ができるのか考えてみましょう。

『シュガーマンのマーケティング30の法則』

フォレスト出版 ジョセフ・シュガーマン著 283頁 1600円+税

著者は伝説のダイレクト・マーケッターと呼ばれる人です。本書では、著者が心理的トリガー(引き金)と呼ぶものを30の法則として紹介しています。トリガーとは、お客の心に働きかけ、心を動かし、ついには購入を決めさせてしまうものです。本書の構成は、各章で、ひとつひとつのトリガーについて説明がなされ、最後にまとめが来ます。まとめは、トリガーとアクションステップでできています。ここでは、まとめだけを紹介します。トリガーは「ト」、アクションステップは「ア」と表記します。では、お楽しみください。

★欠点の告知

素晴らしい商品を持っている。しかし、致命的な欠陥があるのなら、広告やコピーでそれを真っ先に伝えなければならない。あなたの商品の中で、一般的にマイナスとされる特徴を判断し、セールスの早い段階で取り上げよう。

★抵抗感の克服

広告コピーなどの初めにお客の感じる抵抗感を取り上げたら、次にそれを克服すること。お客の抵抗感が実はたいした問題ではないこと、商品の長所に比べればたいしたことではないことを示そう。

★物語

人は物語が好きだ。物語はセールスに人間味を与え、あなたとお客をつなぐ役割を果たす。あなたの商品をお客が使っているシーンを想像する。使っているシーンのうち、お客がピンときそうなものを物語に選ぶ。

★権威

購買決定の際、お客は権威に頼りたがる。その分野の権威から買うことができればお客にとって価値となる。規模、実力あるいは経験といったものを含め自社の専門性、優位性をお客に見せよう。

★感覚

感覚で売り理屈で納得させる。どんな言葉にも感覚的意味合いがあり、感覚的なストーリーをもつ。お客があなたの商品を買いたいと思う感覚的な理由を考え、広告コピーで表現する。

★理屈による正当化

感覚でお客の買う気をつかんだら、次に、なぜそれを買うべきかという論理的理由をお客に与える。お客に買いたいと思わせる感覚的理由ができたら、適切な判断だという理由を説明して納得してもらう。

★強欲

古来、人を説得する際に利用されてきた感覚的で基本的な要素が「強欲」だ。人は自分が受け取る資格があると思う以上のものを欲しがる。あなたの扱う商品をできるだけ割安に感じてもらうよう見かけの価値を高めて、お客の欲求を高めよう。

★収集欲求

人間には収集したいという衝動がある。切手やコインに限らずどんな商品も収集品になりうる。ある商品の今の顧客が、同じような商品を買う可能性の高い見込客である。お客の中にある収集衝動を調べよう。

★単純明快

提案が複雑であるほど販売効率は下がる。提案をシンプルにする。つまり、お客に代わって選択をしてあげる。提案をシンプルにするには、何を省けるかを考えよう。お客の選択を助けるには何をすればいいのかを考えよう。

いかがでしたか?使えそうなものはありましたか?

与信管理

『日経トップリーダー10月号』に「危ない会社の見分け方」という特集があります。コロナで企業の業績が悪化する中、与信管理が重要になっているという特集です。記事ではA社の与信管理の例を取り上げています。参考になるでしょうか?

・保証ファクタリングサービス

保証ファクタリングとは、売掛債権が焦げ付いた場合に一定の割合が保証されるサービスだ。A社の場合、保証限度額の4%を保証ファクタリング会社に毎月支払っている。リスクが高すぎると保証ファクタリング会社がサービスを断ることがある。そのような会社とは取引をしない。

・新規顧客

A社の取引条件、支払い条件に合意してもらうことを原則にしている。実際に会社を訪問する。ビルの一室を借りていて、書棚やファイルなどがすべて新しい場合には警戒する。「取り込み詐欺」のリスクがあるからだ。

・3日ルール

期日に入金がなかった場合、3日以内に電話するなり、直接足を運ぶなりして支払いを催促する。

・支払遅延

2回続いたら取引をストップする。

・日報記載

営業担当者は、取引先の動向に注意する。キーパーソンである役員などの幹部が辞めたり、給料の遅配などがわかったりした場合には日報に記載する。

・急に大量の注文

他の会社が取引が危険と考え、取引をやめた分の仕事が回って来た可能性がある。この場合、信用調査会社の担当者などに問い合わせ、問題がないか確認する。

・与信限度額

売掛金残高の最大限度額を決めてそれを超えないようにする。

退職幹部のスピーチ

ある会社の会議に出席したとき、幹部の方の退職のご挨拶を聞く機会がありました。構成も内容もとてもよかったです。私のコメントを付け加えてご紹介したいと思います。3つのことをお話しされました。

1.しなかったこと

しなかったことを後悔している。あれも、これもすればよかったと思う。失敗を恐れないでどんどんよいと思ったことを実行して欲しい。

コメント:したことではなくて、しなかったことを後悔することが多いと言われています。まさにそのとおりのことを実感されたわけです。

2.勉強

今はコロナで大変な時期だが、だからこそみなさんには、より以上勉強してほしい。本でもセミナーでもいい。

コメント:コロナのおかげでネットでのセミナーが増えてきています。無料のものもたくさんあります。無料のものの中には、有料の商品やセミナーに結び付けるためのフロントエンドの役割を持つものもありますが、それだからこそ内容にも力を入れています。激変の時代を生き抜くには勉強が大切だと思います。

3.前向き

営業会議などでは、反省も大事だが、もっと前向きな話をしてほしい。このような時期だからこそ、前向きのエネルギーが必要だ。

コメント:会議で失敗の報告があると、原因は何だということになると思います。原因究明に時間とエネルギーを費やし、なんとか原因らしきものがわかったときには、会議はそれでおしまいということになったりします。大切なのは、失敗しないために何をするかです。まさに前向きのエネルギーです。